思えばもう、ずっと以前から、こんな日々なのだ。残り少なくなったジャーナル(スケジュール帳)のページを繰りながら、思う。思えばずっと、旅をしたり、仕事をしたり、旅をしたり、日常をしたり、の繰り返しであった。

この一年もまた、そうだったし、これからも、そうであるのだろう。

早くも来週末からはニューヨーク。戻って来たら、ひょっとすると再びムンバイ出張で、それから日本だ。日本の帰国予定は少々延びて、11月21日から12月2日まで。もう、寒い時節だ。妹が、湯布院の「由緒ある旅館」に予約を入れてくれている。

取材以外で由緒ある旅館に泊まるのは、実は初めてのことだ。母と妹と3人。おいしい和食と、気持ちのよい温泉。楽しみである。

ところで、ここ数日は、なにやらいつもに増して、慌ただしい。祭りとは無縁の暮らしを送っていたにも関わらず、なぜだかお祭り気分で浮き足立っていた気がする。何をしていたんだろう。

家でDVDを見て、それからサリーのエキシビションへ行って、映画館へも行った。家事をしているわけでもないのに、インド暮らしは本当に、時間が過ぎるのが早く、そしてその密度が濃い。

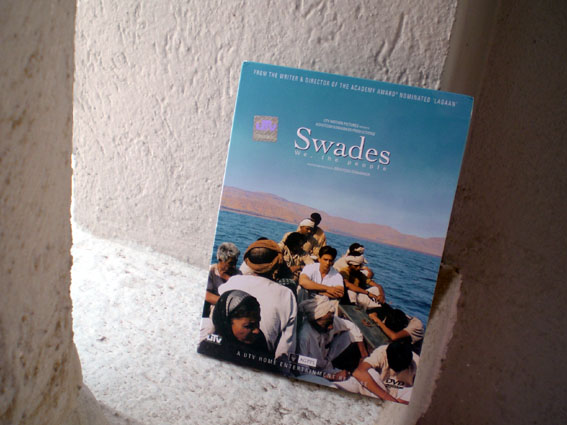

■またもや、我々の境遇を鑑みる……『Swades(祖国)』を、観る。

「ボリウッド映画」として捉えるには、ダンスシーンが中途半端でエンターテインメント性に欠けるし、音楽もどこか尻切れとんぼ。ストーリーも「優等生的」で、賛否両論ある作品かもしれない。

ただ、わたしにとっては、主演が "LOVE♥" な、シャールク・カーンだったこともあり、感情移入甚だしく、また、一部、自分たちの境遇と重ね合わせてみたりもして、少々考えさせられる映画であった。

シャールク・カーン演じるモハン(なぜにモハン! やだっ!)は、米国のNASAに勤務するエリートである。彼は米国の大学への進学を機に、生まれ育ったデリーを離れたが、在学中に両親を交通事故で亡くす。兄弟のない彼は、以来、事実上「孤独な身の上」となった。

米国に暮らし始めて十数年。両親の命日に、彼は両親の葬儀以来帰国していなかったインドへの、一時帰国を決める。目的は、彼を育ててくれた乳母に再会し、彼女を米国に呼び寄せること。奇しくもその日、彼は「米国市民権」の申請を受理される。

2週間の休暇を取った彼は、デリーから「米国的なキャンピングカー」に乗って、そんな車をインドで借りられるのかはさておき、乳母の住む村を目指す。

乳母との再会を果たしたのち、お決まりのストーリーであるが、幼なじみの女性(教師)とも再会して恋に落ちる。恋に落ちながらも村人と触れ合い、貧しい人々の暮らしを目の当たりにし、カースト制度の矛盾や教育の問題、インフラストラクチャーの不備など、さまざまなインドの「暗部」に直面する。

村に滞在中、彼はキャンピングカーに寝泊まりする。ボトル入りのミネラルウォーターを飲み、マルボロを吸い、アップルコンピュータを使い、「小さな米国」に身を置く。身を置きながらも、村の人々との交流を深めて行く。

2週間の休暇を伸ばし伸ばししながら、電力供給が不安定な村のために、水力発電装置を設ける工事を指揮したり、貧民の子供らに教育を受けさせるため、東奔西走したりする。

そして、村を離れないという乳母を残し、また相思相愛となった幼なじみを残し、ひとたびは、米国へ戻ってプロジェクトを遂行するのだが、その成功を見届けた後、辞表を出し、インドへ帰国、村へ戻る……というストーリーである。

さて、そこで我々である。やはり、重ね合わせずにはいられないのである。まず、モハンが住んでいたのは、ワシントンDC。NASAの宇宙センターがなぜワシントンDCにあるのかはさておき、DCの風景がしばしば現れる。

ワシントン記念塔を背景に歩く彼を見て、滑らかに美しいハイウェイを飛ばす彼を見て、思うのだ。

モハン、まさかその快適な暮らしを捨てて、インドに戻ってくるんじゃあないだろうね、と。

客観的に見ると、どう考えても、「そこにいた方が、いいんじゃない?」と思えるのだ。で、映像を追いながら、ふと我に返るのである。

(わたしたちは、去年まで、あそこに住んでいて、しかし、今は、インドに住んでいる)と。

うまく言えないが、それは非常に、妙な感覚なのである。モハンのような、崇高なモチベーヴェーションはなく、ひとまずは「私益」のためにインドへ来ているわたしたちではあるが、それにしても、人の振り見て、我が振り、大丈夫か? と、思うのだ。

歳月を重ねるごとに、このごろは、アルヴィンドの逡巡が、理解できるようになって来た。米国に暮らしていたインド人がインドに戻るのと、米国に暮らしていた日本人が、日本に戻るのとは、まったく「異次元の問題」であるということが、最近になって、よくわかる。

母国への「愛憎」。いや、夫の場合は「憎憎」かもしれんが、その複雑な感情。

アルヴィンドは、どういう気持ちで見ているのだろう。少々気になる。映画が終わって、

"How are you?"

などと、声をかけてみる。すると、

「あの男、気軽にインドに帰国したけどさ。市民権取ったら、この先ずっと、アメリカに税金を納めなきゃならないこと、わかってるのかな〜」

と、本筋とは関係のない部分を指摘する。さほど深みには、はまっていない模様である。

どう思うも、こう思うも、ともかくは、この道を選んだ以上、この道を突っ走るしかないのだ。選んだ以上、正しいのだ。そして楽しいのだ。

我々の選択に関してはさておき、しかし、インド人口の多数を占める貧しき人々について、しばし思いを巡らす。

■全国各地のサリーが一堂に。またもや、テキスタイルの海に溺れる。

スジャータ情報にて、先だって訪れたアートスクールで今度はサリーのエキシビションがあると知らされていた。彼女は昨日、すでに訪れ数着を購入したとのこと。

わたしもまた、インドテキスタイルの世界へと誘われるのであった。やっぱり、楽しい。布を眺めるのは。そして、それを身につけられるのは。

インド伝統工芸への敬意を表して、今日もまた、2枚のサリーを購入した。見たら、買わずにはいられない。そのほか、米国や日本へのお土産に、シルクのストールなどを。お洒落で、しかもリーズナブル。インドの布は、すばらしい!

■"THE DEVIL WEARS PRADA: プラダを着た悪魔"を観る

「休日だから、映画でも観に行こう」

夫がそういいながら、映画館のサイトをチェックしている。『プラダを着た悪魔』が面白そうなので、観に行くことにした。スジャータとラグヴァンも誘うことにした。

『プラダを着た悪魔』は数年前ベストセラーになった同名の小説が映画化されたもの。かつてファッション雑誌『ヴォーグ』に勤務していた女性が自分の経験をもとに書いたストーリーで、「悪魔」と称されているのは女性編集長のことである。

なにしろ舞台はマンハッタン。ファッション業界のストーリーとあって、見ているだけでも楽しい。「悪魔」を演じるメリル・ストリープがまた、すばらしい。彼女のことを、今までさほど気に留めていなかったのだが、「やはりすばらしい女優さんなのだな」と、しみじみ思わせられた映画だった。

それにしても、SEX AND THE CITY を彷彿とさせる映画だと思っていたら、今、サイトを調べたところ、監督はSEX AND THE CITYを手がけたデヴィッド・フランケル。そして、衣裳デザインは、やはりSEX AND THE CITYで活躍したパトリシア・フィールドだった。

わたしはニューヨーク時代、まだパトリシア・フィールドがSEX AND THE CITYで超有名人になる前に、日本の雑誌の仕事でインタヴューをさせてもらったことがある。

すでに年配の女性であるが、まさに「枠」に囚われない、豊かな発想の持ち主で、同時に非常に知的な人だった。真っ赤な髪をしているのに、気品があった。

メリル・ストリープの演技と、スクリーンを彩るファッションを、もっとじっくりと観るために、またもう一度、見たいくらいだ。ファッションに関してだけでなく、「社会人になったばかりのころの、過酷な労働」をも思い出され、ほろ苦くもあり。

ところでこの映画、日本では11月中旬に公開の予定。日本よりもインドで先に公開されるなんて、インドも進んでいるというものだ。

プラダに、シャネル、ドルチェ&ガッバーナ、ジョン・ガリアーノ、エルメス……と、めくるめく、華やかな装いがちりばめられた映像を堪能した直後の、館内に光が戻り、周囲が見渡せた瞬間の、得も言われぬ、ギャップ。

衣類に頓着しないラグヴァンと、サリーを着ているスジャータ。わたしもまた、半ばインド服で、なんという、ちぐはぐな感覚。映像の中の世界と、現実世界との格差にくらくらしながら、この、混沌の、インド生活。

祖国やらインドやら、DCやらマンハッタンやら、なんだかもう、はちゃめちゃな、価値観だ。