バンガロール北部郊外、ヤラハンカにある低所得層子女向けの無料の学校を訪問しました。そのときの様子を、こちらにレポートしています。

MUSE CREATION Charitable Trust [NGO]

LOVE & HOPE, NO BORDERS 🌏 国境を越えて、愛と希望。

07/18/2013

BANGALORE EDUCATION TRUSTを訪問

Posted at 12:36 in ◉ミューズ・クリエイション, ◉慈善団体訪問レポート, ○Bangalore Education Trust | Permalink

04/17/2013

HIV陽性の、しかし生命力あふれた身寄りなき子ら

ミューズ・クリエイションのメンバーとともに訪れた慈善団体、Deena Seva Charitable Trust。子どもたちと共に過ごした様子を、こちらにレポートしています。

Posted at 00:48 in ◉ミューズ・クリエイション, ◉慈善団体訪問レポート, ○Deena Seva Charitable Trust | Permalink

02/09/2013

働く貧困層女性を支援する託児所で子供と遊ぶ!

ドミニカン・シスターズに訪問した際の記録。レポートはこちらをご覧ください。

Posted at 00:14 in ◉ミューズ・クリエイション, ◉慈善団体訪問レポート, ○Dominican Sisters | Permalink

09/22/2012

遍くこどもに給食を。食事が育むインドの未来。

今朝は、4時起床。自宅を5時に出て、バンガロール市街南部へ。世界最大の給食センターであるNGO、「アクシャヤ・パトラ」を見学するためだ。

在バンガロールの米国の大学卒業生によるクラブが主催のイヴェントで、毎度、夫に同行しての参加だ。

バンガロール拠点のヒンドゥー教の寺院であるイスコン・テンプル(ISKCON TEMPLE)が母体の「アクシャヤ・パトラ」。

No child in India shall be deprived of education because of hunger.

(インドの子どもの一人とて、空腹を理由に教育を奪われてはならない。)

を理念に、給食サーヴィスが開始された。児童就労の子どもたちを減らすためには、まず学校を整備せねばならない。

腹が減っては勉強はできぬ。というわけだ。

膨大な数の貧困層を抱えるこの国。もしも学校で栄養のバランスがよい食事ができれば、給食が目的で学校に通う子どもたちも増える。

先進国から見れば、考えられない事態かもしれないが、それがインドの現実だ。

ここでも幾度か記したが、インドの公立学校は州によって差異があるにせよ、学校としての機能を果たしていないところが多い。

教育設備以前に先生の技能が足りない、トイレの設備がない、そして給食などがないといった実態から、貧しくても私立学校に通わせる家庭が多数だ。

これに関しては、過去にも記しているので、下記、参照されたい。

■インドの教育事情。超、断片。2010/09/06 (←Click!)

■貧困層の子らに英語とコンピュータ教育を。2012/02/29 (←Click!)

「アクシャヤ・パトラ」が2000年に創始された当初は、バンガロール市内5つの公立学校(ガヴァメント・スクール)、1500人の生徒たちが対象だった。

現在は、インド全国9州約20都市に給食センターを配備。毎日9000校、130万人の子どもたちに、給食を届けるに至っている。

最初は寺院の「社会奉仕」からスタートしたアクシャヤ・パトラだが、「給食を目当てに」子どもたちが学校に通い始めたケースがレポートされ、多くの公立学校から依頼が来るようになった。

アクシャヤ・パトラの活動は、インド政府が2004年に公立校の給食を義務化する契機にもなったという。

現在では、政府からの補助金と、企業や個人からの寄付金によって賄われている。バンガロールで最も有名なIT企業であるインフォシスも支援。野村ホールディングスなど日本企業も寄付をしているとの記事を見つけた。

給食の調理時間のピークは午前6時前後だとのことで、6時に約10名の参加者が集合。ジェネラルマネージャーのムラリダール氏の案内で見学が始まった。

数カ月前からアクシャヤ・パトラで働き始めたというムラリダール氏。かつては米モトローラで品質管理の業務に携わっていた。

この給食センターが、「大量の食事を短時間に調理できる」「栄養価の高い食事を廉価で提供できる」「独自のグラヴィティ・フローで作業を効率化している」といった、画期的なシステムで運営されていることを、説明してくれる。

グラヴィティ・フローとは重力を利用して、効率化を図っている作業工程らしい。

公立学校の給食が義務化された現在でも、アクシャヤ・パトラの人気が高いのは、その料理のおいしさにもあるという。

壁には、「大切な5つのS」として、なんと日本語が並んでいる。

「整理」「整頓」「清掃」「清潔」そして「しつけ」

なんだか、くどい気がしないでもないが、丁寧に説明書きが施されている。今、調べてみたら、これは日本の製造業、サーヴィス業では比較的一般的な概念なのですね。知らなかった。

■5S (←Click!)

海外でもよく知られているところの「KAIZEN(改善)」も意識しているとのことで、バンガロールにあるトヨタ・キルロスカー・モーターの工場へ視察に行ったこともあるという。

さて、見学は屋上からはじまった。ここには、米や豆など穀物を貯蔵するためのサイロがある。ここから、作業を上から下に落としていく、この給食センター独自の「グラヴィティ・フロー」が開始する。

ここは素材の準備フロア。

上のサイロから大きなパイプを通して素材が「落ちて」くる。

それらをここで洗浄し、調理の準備を整える。

下の写真は、すでに作業が終わって清掃をしたあとの状態。非常に清潔な印象だ。

左下は、トマトをジュース状にしているところ。右下は、洗浄、カットをし終えた素材を、下の階の調理釜に「落とす」べく、穴。

このほか、冷蔵室などもあるが、その規模は、さほど大きくない。野菜などの素材は、基本的に日々、調達される。

ちなみに、料理は約30種類あり、毎日異なる料理が2、3種類。そしてカード(ヨーグルト)が添えられる。

さて、ここが調理場。上階から落とされる素材が、鍋に直接、落下するよう備え付けられている。

メニューは、ヴェジタリアン。しかも、アーユルヴェーダでも推奨されているところの、「サトヴィック・フード」が基本となっているという。

一方、身体にとってよくないとされる加工食品など「タマシック・フード」は一切使われない。

なお、アーユルヴェーダでは、一度冷めた料理も「タマシックな食べ物」だと判断されるため、冷凍食品などは決して好まれない。

サトヴィック食について、日本語でわかりやすく書かれているサイトがあったので、興味のある方は、こちらをご一読されることをお勧めする。

新鮮な野菜や果物、豆類、無精製の穀物、乳製品、そしてスパイス……。自然の恵みをふんだんに生かした、粗食ながらも健康食である。

ちなみにサトヴィックでは、玉ねぎやニンニクも用いない。揚げ物や炒め物もなく、主に「蒸す」「煮る」料理であることから、キッチンが油っこく汚れることもない。

これは、トマト風味の炊き込みご飯。ともかく、たいへんなヴォリュームだ。こんなに一度に炊いても、米の形が崩れてしまわないことに驚く。

炊きたてアツアツの料理は、台車に移され、すぐ後ろにある穴から、下に、またしても「落下」させる。

落ちて来た料理を、そのまま釜に移し、ベルトコンベアに載せ、すぐ外で待機しているトラックに積み込み、配達される。

重力(グラヴィティ)を最大限に利用したこの作業工程。素材の移動に無駄がなく、シンプルで手早い。

なお、料理はここを出る時には、華氏90度(摂氏約32度)、食事の際には最低でも華氏60度(摂氏約15度)に保たれるようにしているという。

センターの見学を終えたあと、会議室で簡単なレクチャーを受け、その後、わたしたちも朝食をいただいた。

ここで作られたばかりの給食だ。給食には、これにカード(ヨーグルト)が添えられる。

手前のトマトライスは、スパイスの風味がしっかりとしており、しかし塩分控えめでヘルシーなおいしさ。奥はプランテーションバナナと豆の煮込み。ほんのりと甘い料理だ。

なお、北インドではチャパティが主食となるらしく、アクシャヤ・パトラが開発した「1時間で4万枚のチャパティを焼く機械」が使用されているという。

下に、いくつかの動画を載せておいたので、ぜひご覧いただければと思う。

なお、バンガロールには、ここともう1カ所、計2カ所の給食センターがあり、毎日12万食を調理し、820校に届けているという。

給食のコストは、州によって若干の差があるものの、平均すると1食あたり6.38ルピー。即ち10円ちょっと、である。

なお、政府からの補助金が3.66ルピー、寄付金が2.72ルピーという割合だ(2011年の資料)。

わたしたちも、心ばかりではあるが、寄付をさせていただくことにした。

「アクシャヤ・パトラ」とはヒンドゥの神話に出てくるモチーフで、サンスクリット語で「無尽蔵の器」を意味する。

この給食のコンセプト。サトヴィック・フードを供しているという点においても、強い感銘を受けた。インドの底力を感じさせられた朝である。

★財団の詳細については、下記のホームページを参照のこと。

■AKSHAYA PATRA (←Click!)

今、はたと思い出して、過去の記録を遡ってみた。

写真を拡大すると……やはり。

この青いバス。写真を拡大してみると、アクシャヤ・パトラの文字が見える。これを見たことが、わたしが慈善活動に対して、少し足を踏み入れる契機にもなったのだった。

活動を始めた経緯を、かつて記していた懐かしの「インド発、元気なキレイを目指す日々」に記していた。こちらも、目を通していただければと思う。が、こちらにも、思い出の青いバスの写真を。

2年前(2007年)のあるとき、路上でこんなバスとすれ違いました。子供たちが食事をしている様子が、バスのボディに描かれています。給食サーヴィスの車のようです。

バスの後部の文字が、目に飛び込んで来ました。

"Feeding for a hungry child is not charity. It's our social responsibility."

「お腹を空かした子供に食事を与えることは、チャリティ(慈善)ではありません。我々の社会的責任です」

社会的責任です。

というひと言に、心を射抜かれました。

それまでは、貧しい人たちに対して何らかの施しや支援を行うことに対し、「慈善活動」「ヴォランティア」と定義して来たからこそ、わたしの中の理屈っぽい感情が拒絶反応を起こしていたのだと思い至りました。

しかしそれらの活動を「社会的責任」と表現すると、より積極的に関われるような気がしました。

以来、便宜上はわかりやすさを尊重して「慈善活動」と表現していますが、わたしの心の中では、「社会的責任の一端を遂行している」と定義して、活動を始めることにしました。

■社会的責任としての、慈善活動 (←Click!)

★ ★ ★

●ONE MILLION MARK (2009)

●BBC WORLD NEWS (2011)

●1時間で4万枚のチャパティを焼く機械。

Posted at 10:17 in ◉ミューズが支援する慈善団体, ◉慈善団体訪問レポート, ○Akshaya Patra/ ISKCON Temple | Permalink

08/22/2012

ミューズ・クリエイション、NGO支援の公立学校訪問。

今年の5月末、第17回チャリティ・ティーパーティにおいて「ミューズ・クリエイション」を結成。以来、毎週金曜日の午後、拙宅をオープンハウス「サロン・ド・ミューズ」と称して、地道に楽しく活動している。

現在、約40名にのぼるバンガロール在住の日本人女性が賛同してくださり、ご都合の合う日に集っては、あるいはご自宅で、各自のペースで活動を進めている。

その成果を地域社会に反映すべく、今日はミューズ・クリエイション結成以来、はじめての慈善団体訪問を行った。

これまでも、チャリティ・ティーパーティを開催した後に、さまざまな団体を訪問してきたが、単発であることに加え、参加者もたいてい10名未満と少なめであった。

できればもっと多くの日本の方々に、積極的に、継続的に、地域社会に触れ合うチャンスを作ることはできないだろうか、との思いもあり、ミューズ・クリエイションを思いついた。

そして今日、初の訪問を終えて、その成果を、少なからず実感している。

参加希望者全員の都合を合わせることは不可能だが、それでも今日は16名のメンバーが集まった。

今日の訪問先は、ここでも何度かご紹介したNGO団体、One Billion Litelatesが支援する公立学校。

One Billion Litelatesを創設したのは、米国在住経験が長いアナミカ。彼女と初めて会ったのは今年の2月。その時には4、5校を支援していたのだが、現在は10校にも上るという。

彼女は自ら奔走しつつ、あちこちの学校で英語やコンピュータを教えている。

One Billion Litelates及び、インドの公立学校(Government School)の実態については、過去に記しているので、こちらをご覧いただければと思う。

■貧困層の子らに英語とコンピュータ教育を。 (←Click!)

まずは、簡単に、自分たちの自己紹介。こんなにも大勢の日本人を一度に見るのは初めてに違いない彼ら。微妙に緊張しているに違いないのだが、しかし、すぐに元気に打ち解ける。

まずは、インドと日本の位置を示すべく、地球儀を見せる。

と尋ねたら、一人の少年が立ち上がり、地球儀を指差す。それを見つめる他の子どもたち。さすがに日本の場所を知る子はおらず、示して教える。

まずは持参して来た寄付の品々を、子どもたちに配布。駐在員のご家族が帰任の際に不要となる子どもたちの衣類や玩具など。それらをお預かりして、彼らに託すのだ。

日本人の参加者にお願いし、子どもたち一人一人に配布してもらう。

日本人の多くは、いつも「みんなに平等に行き渡ること」に気遣ってくださるのだが、これまで訪れた場所では、意外と、そのあたり、大雑把であることが多い。

その場では、少々取り合いになったとしても、その後、先生が回収してみなで共同で使うとか、自分たちで交渉して交換するといった流れだ。

衣類などは、まとめて先生に渡し、あとで彼らの保護者(村の人たち)に配布してもらうようお願いした。

この自転車も新品同様。空気入れまでついている。これは先生が、優秀な生徒を指名して、彼がもらうことになった。

しかし当の優秀な生徒は、写真におさまることもなく「控えめ」で、これもまた、みなで交替で使うことになるのだろう。

先生が見極めた優秀な生徒とは、多分、自転車をうまく管理する能力がある子、という意味かもしれない。

さて、元気一杯の子どもたちと、英語の歌を歌う。「チーム歌」を中心に練習していた(というほど難しいものでもないのだが)一曲。

Head!

Shoulder

Knees

and toes, knees and toes!

頭、肩、膝、つま先、目、耳、口、鼻……と、身体の部位を示しながら、歌う。

幼児教育の知識と経験があるメンバーが、非常に手際よく、子どもたちに歌と動きを教えてくれる。子どもたちは、初めての歌だというが、さすがに反射神経がよく、あっという間についてくるところがワンダフル。

一方、少々「もたもた気味」の大人には、なかなかにいい運動である。

バンガロールはデカン高原のただ中。貧困層の子どもたちは、海へ出かける機会もなく、当然、海を見たことはないはずである。

一応、尋ねてはみたが、知っている子はいなかった。

というわけで、魚の存在もどこまで知っているかわからないのだが、ともあれ、ビニールシートを海に見立てて、みなで作った魚を泳がせ、数名の子どもたちに釣り竿を持たせる。

こちらが手本を見せようとする間にも、海に入る子あり、さっそく釣りをはじめる子あり。好奇心満点だ。

最初は4つのチームにわけて、チーム別に「漁獲高」を競い合って……と、それなりの計画を立てていたが、全部却下。もはや成り行きで、釣り三昧だ。

釣り竿を独占する子あり、ただ見守るだけの子あり、器用な子、不器用な子、それもまた、個性。

このメダルも、メンバーの手づくりの品々。全員に行き渡るよう用意されたメダルを、みな首にかけてご満悦。

パーティ用の変な帽子を気に入って被る少年。非常に似合っているところに、自分をわかっているな、と思う。

与えられた時間は1時間だったが、1時間に満たない時間で、すでに消耗気味。ひとしきり、子どもたちと騒いだ後は、魚釣りセットもプレゼントして、別れを告げたのだった。

こちらは隣室。アナミカが用意した小さな本棚があり、英語の書籍が置かれている。右上の写真は、アナミカがオリジナルで作った教科書。

地元カンナダ語で英語を勉強するためのテキストだ。

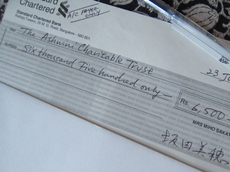

学校の前で記念撮影。アナミカには、ミューズ・クリエイションからOne Billion Literates への寄付として、ささやかながら1万ルピーの小切手をお渡しする。

これは、以前のチャリティ・ティーパーティやバザールの売上金、また布製品販売の売上金の一部である。

なお、ミューズ・クリエイションのメンバーの方々には会計報告も行っており、不透明な部分はまったくない。

アナミカが「ぜひ、立ち寄って」とのことなので、訪ねてみることに。

ここは、貧困層女性が仕事に出られるよう、子どもらを預かる託児所だ。

0歳児から6歳児までの子どもたちが預けられている。

託児所は、政府による「アンガンワディ・プログラム」の一環として設置されている。

子どもたちの面倒を見るスタッフの女性は、アンガンワディの指導者だ。アンガンワディに関する詳細は、下記の通り。

-----------------------------------------------

【アンガンワディ・プログラム ANGANWADI Programme】

アンガンワディ・プログラムは、 行政機関である“Integrated Child Development Services Department” によって、1975年に施行された貧困層の支援プログラム。

アンガンワディとは、ヒンディー語で「守られた (wadi) 中庭(angan)」という意味。インドの農村部における「中庭」とは、家族や親戚、友だちが集い、語り合う場であることから、この名が付けられた。

アンガンワディの指導者は、教育を受けていない貧困層家族に対し、ヘルスケアを中心としたライフスタイルの啓蒙を行うべく、教育を受けている。子供の教育法や健康管理、家族計画、健康的な食生活などの指導を行っている。

-----------------------------------------------

小さな部屋では、子どもたちが静かに遊んでいた。4、5歳の女の子が赤ん坊を抱きかかえて世話をしているのも、インドではよく見る光景。

もっとも、日本も昔はこうだったと思うのだが、今はあまり見かけないだろうか。

こちらには立ち寄る予定がなかったので、寄付の品を用意していなかったのだが、一名、道に迷って遅れて来た方が、すばらしいタイミングで大量の玩具を持って来てくださった。

彼女はまもなく日本へご帰任とのこと。まだ十分に使える真新しい玩具に、「わ、子どもの時にこんなミニキッチン欲しかった!」と興奮してしまう。

一方の子どもたち。やはり初めて出会うに違いない、平たい顔族の襲来に、硬直状態。怖がって泣き出すベイビー1名。

ベイビーをあやそうと手を伸ばせば、余計に泣かれて弱った。存在自体におののかれている様子。トラウマにならないでほしいと願う。

この子も、泣きはしなかったものの、間違いなく、ビビっている。

チョコレートで作られたレイをみなの首にかけてあげたのだが、この子は、「いらない!」とばかりに、拒絶。他の子たちは喜んでいたが、反応は人それぞれ。

そりゃびっくりもするだろう。見慣れない顔のアンティ(おばさん)が大挙して訪れるのだから。

なんでも喜ばれるわけではないのだということを肝に命じつつ、色々な対応を考えるべきだな、とも思う。

ヤクルトの容器を使ったバトンを渡す。小さな彼らには、バトンは少々高度すぎたよう。ヤクルトには、豆を入れてカシャカシャと音が鳴るようにしているのだが、それは気に入っていた様子。

小さい子どもには、バトンよりもマラカスを作ってプレゼントすべし、である。

今後もいろいろな慈善団体を訪問するゆえ、今回の経験を教訓に、どのようなもの、どのような遊びが喜ばれるのか、また寄付をするにも、どのようなものが役立つのかを考えつつ、活動を進めようと思う。

ちなみにミューズ・クリエイションでは、たとえ寄付でも、きちんと洗濯がされた清潔な衣類などを送ることを条件としている。

また、玩具類も壊れたり欠けたりしているのではなく、きちんと使えるものをお渡ししている。

決して「いらないゴミ」を渡すような真似だけはしたくない。

ちなみに、この黄色い服を来てお姉さんにしがみついているベイビーが、ずっと泣いていたのだった。お姉さん、顔立ちがはっきりしているので大きく見えるけど、4、5歳だ。

悪いことをした。怖くないんだけどね。

いや、怖いな、過積載は。

最初は、硬直気味で笑顔のなかった子どもたちも、帰り際にはにこやかに手を降ってくれた。

アナミカは、本当に喜んでくれて、メンバーにお礼の言葉を伝えてくれた。わたしたちもまた、こうして子どもたちに出会い、交流を図れる機会を与えてくれた彼女に、感謝を伝えたのだった。

★

しつこいようだが、以下、数日前に記したことを、改めてここに記しておく。

救いが必要な人たちに「施す」ことだけが、活動の目的ではない。束の間でもこの地に暮らす異邦人としての我々が、少しでもこの国の現状を体験すべく、機会をもつこと。

それは、きっと自分たちの糧にもなる。

たった1度でも、自分の目で見るのと見ないのとでは、その後の意識が全く変わると、わたしは思っている。現に、自分がそうだったから。

踏み出す前と、踏み出した後の相違。

「0」と「1」の間には、果てしない相違がある。

やる、やらない。見る、見ない。する、しない。

「3」と「4」の差、「5」と「6」の差とは比べ物にならない、「0」と「1」の間の「1」。

さて、訪問を終えたころには、ランチタイムに近く。実はこの学校、市街から離れた場所にあり、たどり着くにも非常にわかりにくい新興エリアであった。

道に迷いつつたどり着いた方も多く、せっかくだから時間のある人たちとは、反省会という名のランチをとって解散しようということにしていたのだった。

前日下調べをしたところ、待ち合わせをしていたホテル、NOVOTELのランチの評判がよかったので、そこでランチブッフェをとることに。

参加者全員が一同に会し、簡単な反省会のあと、おいしい食事を楽しんだのだった。

レストランのマネージャーが日本人軍団を前にセールストーク炸裂で、大きなホールケーキを持ち帰り用にプレゼントしてくれた。我が家ではとても食べきれないので、子どものいるメンバーに持ち帰っていただいた。

さらには食後、マネージャーはペイストリーショップへと案内してくれ、あれこれと味見をさせてくれ、割引で商品を提供してくれたのだった。

わたしは満腹で食べられなかったが、他のメンバー、「もうお腹いっぱい!」といいながらも、別腹炸裂で、味見をしては「おいし〜!」と感動している。正直、呆れた。

それはさておき、ランチの席で、近くに座った方々と、インドの社会のことや、子どもたちのことなどを、軽くだが話すこともできて、意義深かったと思う。

「たった一度きりの訪問でも、いいのかしら」

とか

「迷惑にならないかしら」

とか、控えめな思いを持つ方も少なからずいらっしゃるようだ。

わたしも、かつてはそう思っていた。

わたしは、自分自身が慈悲の心に富んでいるわけでも、慈善活動に専心しているわけでもない。だからこそ、中途半端なことはやるべきではないかも、と思っていたのだ。

しかし、その中途半端という定義とはなんだろう、とも思うのだ。それを恐れて何もやらないのでは、意味がない。

ただ、自分の暮らしや仕事を営むと同時に、社会に目を向けずにはいられないインド生活のなかで、あくまでも自分ができることを、無理なく続ける方法を模索しても、悪くはないだろう。

ミューズ・クリエイションの活動について、異論を唱える方もあるだろうが、人それぞれ、やり方がある。なんでも、やってみなければわからない。

これまで、いくつもの団体を訪問して来たが、先方に迷惑をかけるようなことだけはしない、という最低条件のもと、動いて来た。その結果、何かが問題になったことは一度もない。

つながりは、続いている。

いや、たとえ齟齬があったとしても、それを懸念していたのでは、なにも始まらない。

お互いに、何かを思いやる気持ちがあれば、温かな気持ちを交換することができるはずだと、少なからずの自負心を持って、活動をしている限りだ。

この子どもたちは、これから先、決して、今日の日のことを忘れないだろう。

日本のアンティたちと、歌ったり、魚釣りをしたことは、間違いなく彼らの記憶に刻まれるはずだ。

人の意識や考えや人生を変えるような出来事は、往々にして、「一瞬の出来事」から発している。

わたしがこうしてインドにいるのも、1996年7月7日、マンハッタンの書店のスターバックスで、アルヴィンドと相席になったからこそ。

と、自分のことはさておき、今日の出来事が、誰かの人生に、変化を与えるかもしれない。

いや、たとえ、なんの影響力がなかったとしてもだ。前向きな心持ちで、人々と交流し合えるということは、幸せなことである。

「ミューズ・クリエイションの活動には参加できないけれど、慈善団体訪問には同行したい」

とか、

「わたしは不器用なので、ミューズ・クリエイションに入っても、迷惑をかけるだけかも」

という声をもまた聞くのだが、そういう遠慮は一切なさらず、この敷居のない活動に参加していただければと思う。どんなに、果てしなく不器用な人にでも、やっていただけることは、必ずあるので。

そして、「なんか違うな」と思ったら、やめてもらっても、いっこうに差し支えない。

入会、退会、自由自在、敷居もしがらみもない、ミューズ・クリエイション。関心のある方、どうぞお気軽に、連絡をいただければと思う。

Posted at 13:49 in ◉ミューズ・クリエイション, ◉慈善団体訪問レポート, ○OBLF (One Billion Literates Foundation) | Permalink

03/30/2012

西日本新聞連載『激変するインド』公立校充実へ市民が寄付

Posted at 19:17 in ◉ミューズ・クリエイション, ◉慈善団体訪問レポート, ○OBLF (One Billion Literates Foundation) | Permalink

03/27/2012

リサイクル製品作りでスラムの女性の自立を支援

バンガロールはムンバイと同様、一般の住宅街とスラムとが、モザイクのように同居しているエリアが少なくない。現在、バンガロール中心部におけるスラム居住者は、人口の3分の1といわれている。

ちなみにムンバイは、人口の約半数がスラムに居住している。

スラムとひと言でいっても、そのライフスタイルにはそれぞれに差異がある。

きちんとした建物はあるものの電気や水道などのインフラが整っていないところ、あるいはまさに「テント」のような掘建て小屋のところ、などさまざまだ。

さて、本日。知人を介して紹介された女性、デヴィカが主催する貧困層女性の自立支援グループを訪れた。

彼女は東部郊外のホワイトフィールドに居住しているが、彼女がサポートしているグループは我が家から約2キロの至近距離にあるスラムであった。

まさに掘建て小屋のような建物と、ゴミに埋もれた線路沿いを歩きつつ、彼女のワークショップへ。ちなみにこのゴミの山、これでもゴミが撤去されたあとで、以前はもっとうずたかく積まれていたらしい。恐ろしい。

デヴィカはケララ州出身の社会活動家だ。これまで約20年に亘り、インド各地の農村部にて、手工芸などの指導を行い、女性たちの経済的独立を支援してきた。

2年前より、彼女としては初めて、都市部のスラムにおいて、ソーシャル・アントレプレナーシップを支援するべく、スラムの女性たちを束ねての活動を始めた。

その試行錯誤については、ここでは触れないが、ともあれ現在20名の女性が、リサイクル製品を作るべく在籍している。

ソーシャル・アントレプレナーシップ。1月にフブリで開催されたカンファレンスのテーマの一つでもあった。

■Ecosystem/ Social Entrepreneurship/ NGO/ BOP/ Development....社会のために、英知を。労力を。(←Click!)

まず訪れたのは、託児所。メンバーの平均年齢は約20歳。早いうちに結婚して子供がいる彼女らが、仕事に専念できるよう、託児所が用意されているのだ。

生後5カ月から3歳までの子供たち。

ファッションといい、風貌といい……ファンキーである。

ヒンドゥー教徒の家庭では、子供が1歳から3歳までの間に、剃髪の儀式を行う。

ムンダン・セレモニー (Mundan ceremony)と呼ばれるその儀式。

生まれた時から生えていた髪の毛には、前世のよからぬ業が残っているため、剃髪すべし、ということらしい。

ということは、今調べてみて、初めて知った。以前、義継母ウマに聞いた時には、

「小さい頃に髪を剃ったら、丈夫できれいな髪が生えてくるのよ〜」

とのことだったが、そういうカジュアルな理由だけではなかったようだ。

デヴィカ曰く、いつもメンバー同士での口論が絶えず、チームワークの作業をさせるのが、かなり難しいとのこと。

さて、彼女たちが作っているのは使用後のジュースパックによるバッグ。

学校のカフェテリア(主には駐在員家族が利用するインターナショナルスクール)から、安価で買い取ってきたジュースのパック。

これらを洗浄し、乾かし、切断して、編む。

このパックは一般のビニル袋やプラスチック製品とは異なり、リサイクルゴミにはならず、ゴミ捨て場に投棄されるしかない。従っては、そのゴミを少しでも減らすことになる。

インドらしく、マンゴージュースのパッケージが目立つ。柄を意識的に揃えて編まれたものもあれば、ランダムに編まれた物もある。

こちらはセメント袋。これに毛糸で刺繍を施し、バッグなどの素材を作る。袋の表面はそもそも格子状に折られていることから、そこに針を通していけばよく、作業は決して難しいものではない。

左上はセメント袋の刺繍。右上はバッグ。最終の仕上がりは、内側に布が施されているが、わたしは買い物かごに利用したいので、敢えて布が張られていないものを「特注」でお願いした。

ラップトップバッグ、ハンドバッグ、ポーチなどに仕上げられた製品。

実は以前から企画していたのだが、5月か6月あたりに、我がMSS(ミューズ・ソーシャル・サーヴィス)の活動の一環として、チャリティ・バザールを行おうと考えている。

慈善団体では、手工芸品を制作しているところも少なくない。そういうところの「クオリティが高めの」商品を集めて、販売するのだ。

だいぶ前に、チャリティ・ティーパーティの折、小規模な販売を行ったことがあるが、それよりも選択肢を増やして賑やかにやりたい。

この件に関しては、また改めて記そうと思う。

ところでこのグループの名前はANU。20名の女性たちが、名を連ねている。

実は今日、このANUにとって、記念すべきおめでたい日、であったのだ。

1年以上前から準備、3カ月前に申請していた様々な資料が受理され、ついには「会社」として独立したとのこと。

この2年の間、専任スタッフをつけ、リーダー格の女性に指導しながら、会社運営のあれこれを指導してきたデヴィカにとっても、この上なくうれしい一日である。

メンバーを集め、地元のカンナダ語で話をするデヴィカ。青いトップを着た女性が彼女だ。彼女の左に座っているのは、2年前のグループ結成時からずっと在籍している唯一のスタッフ。

彼女の尽力あってこそのANUなのだと、デヴィカは言う。

設立のお祝いをしようと別室に移れば、ヴォランティアの女性が数名の女性に英語を教えているところだった。

今日は会社設立が決まったとあり、計7名ほどのヴォランティアの女性たちが集まっていた。オランダ人、ドイツ人の駐在員夫人らだ。

英語を教えたり、託児所の子供の面倒を見たりで、彼女らは週に数回、訪れているという。

これまで数々の慈善団体を訪れ、その都度、しばしば言及していることではあるが、欧米人の女性たちの慈善活動に対する積極性には、本当に敬服する。

彼女たちとて、母国語は英語ではなく、決して流暢とはいえない英語を話している。それでも、自分がわかるかぎりのことを、教育を受ける機会のなかった若い女性たちに向けて、伝授している。

積極的に活動する人たちには、"EXCUSE"、すなわち「言い訳」は、ない。

との思いを、新たにする。触発される。

一人のドイツ人女性としばらく話をした。

約半年前に赴任してきたという彼女。ドイツ人の駐在員コミュニティはかなり大きいこともあり、時折、集まりに参加はするが、しかし自分自身での活動に専心したいという。

それはどの国のコミュニティにおいてもあることだが、ひたすらインドを忌み嫌い、不満をいう人も多く、それが耐え難いとのこと。

インドは決して住みやすい国ではない。文句を言いたくなる気持ちはわかる。が、文句を言っているだけでは、なにひとつ、笑えない日常だ。

現実に自分が置かれている状況を、どう受け止め、理解し、処置し、「健康的」かつ「建設的」なライフを構築して行くかは、個々人の心の有り様と力量とにかかっている。

自分が置かれている状況下で自分にできることを模索する。それは、自尊心を保つための行いでもあるということを、このごろは痛感する。

デヴィカが大量に購入してきたスポンジケーキを、みなに振る舞うリーダー。

新しい門出の日。みなそれぞれに、うれしそうな顔をしている。

決して前途洋々とは言い難くても、それは祝されるべき出発だ。

世帯収入も5000ルピーに満たない、貧しいばかりの暮らしの女性たちが、学び、経済的に自立し、未来に希望がもてる。

そのことの意義深さは、ひと言では書き尽くせない。

と、行動するたびに、背中をぐいぐい、押される日々である。

Posted at 17:54 in ◉慈善団体訪問レポート | Permalink

03/21/2012

貧困層の子供と女性を支援。ドミニカン・シスターズ

先日開催した第16回チャリティ・ティーパーティで集められた寄付金と寄付の品々を持参して、本日、「ドミニカン・シスターズ」を訪問した。

わたしは以前、OWCのロードトリップで訪問したことがあり、これで二度目。施設の詳細については、過去に記しているので、ここでは同じ内容は掲載しない。

関心のある方は、こちらの記録をご覧いただければと思う。

■貧困層の女性を支援。ドミニカン・シスターズを訪問 (←Click!)

![]()

前回同様、シスターのジニに連絡。彼女からさまざまに話を聞く。

フランスの修道女によって創設されたドミニカン・シスターズ。インディラナガールにあるこの教会は、1992年より、スラムの子供たちの託児所として地域に貢献している。

2007年からは、前回の記録にも記している通り、貧困層の女性たちのセルフヘルプ(自助)グループを支援。現在は、325名の女性たちが属しているという。

託児所には、現在、2歳〜6歳までの子供たち約100名が通っている。ここでアルファベットなどや基礎的な英語、絵画、ダンスなどを教えているという。

毎度毎度、書いていることだが、このような慈善団体に身を置く子供たちは、本当に行儀がいい。しつけが行き届いている。

右上の写真。椅子に座っているのは4、5歳児。床に座っているのは2、3歳児。今日はわたしたち以外に、フランス人のヴォランティア・グループが訪れており、夏休み前最後の日とのことでパーティの準備をしていた。

子供たちは、そのパーティ開始を待っているところだったのだが、わたしたちが部屋に入ると、先生の指示に従い、着席した。

最初のうちはぎこちない表情の子供たちも、わたしたちが近寄ると、「アンティ! アンティ!」といいながら近づいて来る。

例に漏れず、写真を撮られたがる子供たち。シスターの許可を得て、撮影(掲載)する。

その時々によって状況が違うが、もしも時間があれば折り紙を教えようと、古新聞を持参しておいた。

フランス人のグループ(彼らは週に2回、ここを訪れて子供たちの面倒を見ている)が、数十名ずつの子供たちにお菓子を振る舞っている間、本日、同行してくれた日本人女性の方々とともに、カブトを作る。

子供たちは興味津々で、みなの作業を見つめている。

簡単で、喜ばれる折り紙の一つがこのカブトなのだ。新聞は、毎度のごとく、経済誌mintが活躍。

タブロイド判のこの新聞。端の部分を切り取って正方形にしてカブトを作ると、頭が小さめなインドの子供たちにぴったりフィットするのだ。

テーブルなどないので、床にしゃがみこみ、厳しい体勢での折り紙。さすが日本の女性は手先が器用で折るのも早い! 次々に折り上がるカブトを被り、子供たちも喜んでいる。

先生にも覚えてもらおうと、折り方を伝授。こうして身近にある材料で、遊び道具が作れるのがいい。今回、飛行機は作らなかったが、飛行機もまた、子供たちが喜ぶ折り紙だ。

やたらとカメラに迫って来る彼女。2、3歳とは思えない、主張の強い表情をしている。

いつものことだが、子供たちのかわいらしさがたまらない。どの子供たちの表情も、それぞれに愛らしく、個性がほとばしっている。

フランス人のグループは、今日は手作りのお菓子や飲み物などを持参。夏休み前のパーティということで、子供たちにふるまっている。

子供たちは行儀よく、黙々と、ケーキを食べている。

子供たちの服装がまちまちなのは、寄付されたものを着ているからだ。インド的なものあり、アメリカンなものあり。

照れくさそうにはにかむ子。ぼんやりとして反応が鈍い子。きりりとした目のしっかりとした子。常に前に前に出て来る子。人影でこちらを眺めるだけの子。人に教えたがる子。飲み込みが早い子。遅い子。

わずかな時間の間にも、それぞれの子供たちの個性が、ぐんぐんと伝わってくる。その、それぞれの子の持つ個性が、貧困という生活環境の中で、これからどう、育まれてゆくのだろう。

子供たちの多くは、ここを出て近隣の学校に入学するようだが、将来、明るい未来が待っているかといえば、そうではない。

時代はかわりつつあるとはいえ、インドでは、生まれついた境遇が一生ついて回ることが一般的。貧困層出自の人たちが「希望ある明るい未来」を開くのは、非常に難しい。

貧困は受け継がれ、希望を持てない男たちは酒浸りになり、女たちは家計と家族を支えるのでいっぱいいっぱいで……。

だからこそ、このような慈善活動を行う団体の存在が、本当に貴重だ。

しばらく子供たちと遊んだあと、場所を変えて、お菓子やチャイをいただきながら、ジニの話を聞く。

上の写真は、セルフヘルプグループの2011年の活動内容を示すボード。現在325名の女性たちによる合計20のグループが存在。各グループは月に2度集まって勉強会をし、月に1度、100〜200ルピーの積み立てをする。

グループによって構成人数が異なり(20名が理想らしい)、積み立ての金額も異なることから、最終的な利子の金額(右端)も異なるものの、少なからず、増えているのがわかる。

半年を過ぎれば、この中から必要な人はローンを組むこともできる。高利貸しなどに頼るよりも遥かに安全ではあるのだ。

インドには州ごとに貧困層向けのこのようなプログラムがあるが、中には代表者がお金を持ち逃げしたり、ローンを踏み倒して姿をくらます人もいるなど、問題はつきない。

しかし、ここはドミニカン・シスターズのもとで口座を開いているため、安心なのだ。貧困層向けの財政支援プログラムの実情については、また折をみて記したいと思う。

ともかく、今は理屈抜きに、動きたいときに動き、訪れたいところを訪れ、自分の糧としてゆこう。これがどのような形になって実を結ぶのか。我がことながら、先のことはわからないのだが。

Posted at 22:05 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Dominican Sisters | Permalink

02/29/2012

バンガロール郊外に暮らす貧困層の子らに英語とコンピュータ教育を。

先だって、知人を介して知ったNGO団体、One Billion Literates。この組織が支援する5つの学校(近々7校になる)のうちの2校を訪れるべく、バンガロール南部まで足をのばしたのだった。

案内してくれたのは、One Billion Literatesの創始者であるアナミカ。アッサム出身だという彼女はボストンでソフトウエア・エンジニアリングの仕事をしていたが、2010年に家族そろってインドへ戻ってきた。

以前より、貧しい子供の教育支援をすべく、NGO活動をしたいとの思いがあったという彼女。

子供たちの学校(日本でいう小学校から中学校まで)の設立をまずは考えていたところ、夫の勤務先の近くにあるガヴァメント・スクールを訪れる機会があった。

インド、ことにカルナタカ州のガヴァメント・スクール、即ち州立学校の大いなる問題点については過去に記した。その記事は下に転載するので、ぜひとも読んでいただきたい。

それを知ることによって、本日の記録の意味合いが深まると思われるので。

彼女は、ガヴァメント・スクールがまともな教育を与えてはいないという実態を、もちろん知っていた。

しかし最低限の校舎は存在しているということを知り、そこで英語とコンピュータスキルを教えることを思いついた。

現在、徐々にスタッフを増やしつつも、自ら遠方の村まで車を運転して訪れ、教鞭をとっている日々だという。自身も二人の子供をもつ母親ながら、その行動力と情熱には敬服するばかりだ。

近い将来、教師の教育施設や、職業訓練のクラスを設けたいと考えているという。

最初に訪れたのは、バンガロール南部、採石場の近くにある、Thimmaindoddiと呼ばれる貧しい村。人の気配のない、岩山の殺風景な光景が続く道を走り抜けたところに、その村はあった。日射をさえぎるものがなく、暑い。

人口100名余りの小村で、生徒は12人を数えるだけだが、そこに校舎があること事態に、驚く。

インドにある約100万校のK-12(Kindergardenから高校までの13もしくは14年間の教育期間)のうち、私立は7%に過ぎないのだが、しかし。私立学校に入学しているのは、全生徒数の44%にものぼっている。

という言葉の説明は、下記に転載している過去の記録を読んでいただければおわかりいただけると思う。

つまり、ガヴァメント・スクールは、学校数でいうと全体の93%を占めており、数だけはものすごい、という事実。その事実を裏付けるかのような、僻地の小さな学校である。

但し、その学校の「教育の質」が低すぎることが問題なのだ。だからこそ、アナミカは、その場所を活用して、独自で教育を行うことを考えているわけである。

政府とのやり取りなど、障壁もあるだろうが、しかし非常に実践的だし無駄のない方策だとも思われる。

集落に到着すると、校舎にいた子供たちが一斉に駆け出してきた。本日の同行者は、先だってこの団体のことを紹介してくれた日本人女性と、バンガロールでNGO活動をしている、やはり日本人の女性お二人。

アナミカと彼女たちが、持参の不用品などを村の人たちに寄付する。

この村の人たちは、衣類も粗末で見るからに貧しいが、しかし非常にのんびりとしており、支給される服などを奪い合うどころか、遠慮がちに受け取る。

我が家の近所のスラムに衣類を届けた時には、そらもう、身ぐるみ剥がされるんじゃないかと思うくらいのアグレッシヴさで人々が集まってきて、身の危険を感じたものだが……。

彼らは典型的な南インド(ドラヴィダ人)の顔ではなく、独特の風貌。アナミカ曰く、昔ながらの部族の末裔ではないかとのこと。

英語が上手な彼女、スグナ。卵の会社の名前と同じ(!)なので、すぐに覚えられた。物腰が穏やかで、知的な表情をしているのが、印象的だった。

校舎は想像していたよりもずっときれいだった。教室は一つしかないが、生徒が12名しかいないのだから、十分な広さである。

アナミカが子供たちに英語の本を読んでいる。読みながら、単語をゼスチャーまじりで教える。アナミカは地元カンナダ語ができないため、助手だと言う男性が、通訳として子供たちとの間に入ってくれる。

と呼ぶには、あまりにもとっ散らかった本棚。

英語の本を寄付しているとのことだが……。

きちんと並べて収納したい衝動を抑えつつ。

中途半端に余計なことをするのもなんなので、我慢した。

ところで子供たちは、衣類などもさることながら「文房具」を切望している。

これは多くの慈善団体(教育関係)に共通すること。

鉛筆、ノート、消しゴム……。そういうものが、不足している。こういうところへは、寄付金よりも文房具をたくさん購入して渡す方がいいのかもしれないとも思った。

上の写真のコンピュータも、アナミカの組織からの寄付。すべての子供たちがコンピュータを触れるよう、教育しているのだという。今日は、電源の調子が悪く、コンピュータが立ち上がらなかった。

上の写真は先生のウマ。アナミカ曰く、彼女は「よい先生」だとのこと。片道12キロを毎日スクーターで通勤している。

大学の教育学部を出ており、教師としての訓練も受けている。なお、月給は7000ルピー(12000円程度)とのこと。メイドよりもちょっといいくらい、ファストフードの店員と同じくらいか少し安いくらいの、給与である。

ともあれ、彼女は教師の仕事が好きだとのこと。熱意が感じられた。

ガヴァメント・スクールの先生の中には、とても教師にふさわしくない人物が少なくないと聞いていたので、なおさら好印象を受けた。

乾いた大地にぽつんとたたずむ村に別れを告げ、今度は市街南部のやや東に進路をとる。エレクトロニクス・シティよりも更に南にある学校。

ここは、アナミカが一番最初に関わった学校である。

鉛筆に乗った子供たち。これがカルナタカ州ガヴァメント・スクールのマークである。この学校はしかし、さらにきれいな校舎で驚く。

聞けば校舎そのものは、アナミカの知人の男性が寄付したものだとのこと。

村の子供たちがシャイだったのに比べ、ちょっと町中に入ると、子供たちの元気かつアグレッシヴなこと。やたらとカメラに迫ってくる。

自分のノートを撮ってと迫ってくるところ、どの学校の子供たちも同じような朗らかさだ。

ここの学校は、コンピュータがきちんと起動していた。子供たちは6歳〜10歳までの子供たち、全員がコンピュータを扱える。

各自が自分のファイルにアクセスして、ワードを開いて入力の練習ができるように設定してあるのだ。

英語の本を参考に、子供たちは大きめのフォントで文字を入力してゆく。ゆっくりでも、みな確実に入力が出来る。

子供たちの視線に、好奇心の強さがほとばしっている。ま、中には必ず集中力散漫で、カメラ目線の子供も数名はいるのだが。

アナミカ(左端)と、先生、スタッフの面々。右端の女性はご近所に住む妊婦さん。コンピュータの勉強をしたいとのことで、ここで子供たちに紛れて生徒をやっているようだ。

教育を受けることのできなかった大人たちへの学校や職業訓練校の重要性を、肌身に感じる。

英語教育のソフトウエアを使って、自分たちで勉強をする子供たち。たった一台でも、コンピュータがあるとないとでは、彼らの将来に大きな影響を与えるのだろう。

移動のロング・ドライヴ中には、アナミカともあれこれと話をし、学ぶところ多く、非常に有意義な一日であった。バンガロール郊外の見知らぬ村落の様子も見られたのもよかった。

アナミカとは、米国からの元NRIだということもあり、プライヴェートでも共通項が多く。

今度は夫婦揃って会いましょうとの話になり、いい出会いであった。

■One Billion Literates Foundation (←Click!)

■MSS:地域社会への貢献/慈善活動の記録 (←Click!)

![]()

![]()

※下記は、2010年9月に記したインドの教育事情に関する記事だ。今日の話題の背景として、セットで読んでいただきたい内容なので、ここに転載しておく。

■インドの教育事情、超断片。(以下、2010/09/06掲載の記事より転載)

今、インドは、教育産業(教育市場)も熱い。

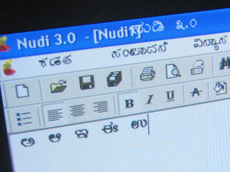

という話は、数年前よりしばしば耳にしてきた。インドの教育システムの構造についてをここで説明するのは面倒なので、興味のある方は、上の写真を参考にしていただければと思う。

これまで幾度か、日本のクライアントから、インドの教育事情に関するリサーチ、レポートを依頼されたことがあった。依頼された仕事はなるたけ引き受けるべく、努力をしたいと思っている。

しかし、ことインドの教育事情に関しては、とてもわたしの情報収集力とネットワークとでは、先方の望むデータを集めることができないことが予測され、辞退したこともあった。

わたし自身に子どもがいないこともあり、日常的に教育関連の情報を耳にすることはない。しかし、折に触れて知れば知るほどに、その一筋縄ではいかない感じに圧倒される。

今回、改めてBANGALORE EDUCATION TRUSTを訪問したことで、インドの教育事情について、個人的にもう少し知識を得たいと思った。

![]()

インドの教育産業が熱い理由はさまざまであるが、まず、若者の人口が多いことが一つ。人口の半数、つまり5億人以上が25歳以下であること。また、教育にお金をかける中流層が拡大していることなどが挙げられる。

州によってその教育事情は著しく異なるが、群を抜いて教育熱が高いのはアンドラ・プラデシュ州だとのこと。全寮制の予備校(コーチング・スクール)などが複数存在し、子どもたちに「猛勉強」をさせているという。

その具体的な猛勉強ぶりについて、夫から説明を受け、わたしはまた別の意味で、心底、ぐったりとした。

学校に通えない子どもたちが大勢いる一方で、まるで機械のように、朝から晩まで勉強をさせられる子どもたち……。その著しいギャップ。

ちなみにインド各地に点在するIITs(インド工科大学)の合格者の40%ほどがアンドラ・プラデシュ州出身者で占められているらしい。

![]()

先日も記したが、夫が手がけているプロジェクトの一つに、教育関連機関への投資があるとのことで、最近の夫は、インドの教育事情に詳しい。

さまざまな資料があるというので、基本的なものを見せてもらいたく、軽い気持ちで「資料見せて」と頼んだのだった。

と、夕刻、夫からメールで複数の資料が送られて来た。複数のリサーチ会社が作成したインドの教育事情に関するレポートだ。

いずれも興味深いが、ものすごいヴォリュームだ。コンピュータの画面を追うのが辛いので、印刷しようと枚数を確認したところ、全部のファイルを合わせたら、200枚にも上る。

どうしよう。そんなに印刷して、実際読むのか? と、自問していたところに、夫からメールが届いた。

「さっき送った資料、紙の無駄だから印刷しないように! 印刷した資料があるので、持ち帰ります」

無駄だと思いながらも、印刷せずにはいられない妻の行動を素早く察知しての夫のメール。さすがである。

大量の資料を携えて帰宅した夫。

「しっかり全部読んで、理解しなさい」

と、厳しい。全部は、無理!

同じ教育関連の情報収集でも、夫が目指すところと、妻が目指すところは、かなり異なるのではあるが、とはいえ自力では簡単に収集できない資料を見ることができるのは、幸運なことである。

![]()

非常に基本的な情報であるところの下の資料。一般的な情報源なので転載するが、ともあれこの、たったひとつのデータ(グラフ)を咀嚼するのにさえ、少々の時間を要する。

先日、「インドの公立学校は全体の93%を占める」ということを記したが、これはそのもととなる資料だ。

ちなみにこの数字は、K-12(Kindergardenから高校までの13もしくは14年間の教育期間)の教育機関を対象としたもので、大学や大学院、専門学校、予備校などを含めると、私立学校の比率が高まる。

インドにある約100万校のK-12のうち、私立は7%に過ぎないのだが、しかし。私立学校に入学しているのは、全生徒数の44%にものぼっている。

学校の数は公立の方が圧倒的に多いにも関わらず、生徒の半数近くが私立に通っている。この数字の向こうに、さまざまな現実が見え隠れしている。

このグラフの右側には、私立学校の内訳があり、同じ私立でも政府の支援を受けている学校と、完全なる私立のスタンダード、プレミアムといった具合に細分化され、その学費も大幅な差があることを示している。

なお、各種資料の上では、公立は"PUBLIC"、私立は"PRIVATE"と表記されているが、インドの公立高校は政府運営であることからガヴァメント・スクール GOVERNMENT SCHOOLと呼ばれている。

たとえば夫の母校でもあるDELHI PUBLIC SCHOOLなどは、英国式にPUBLIC SCHOOLと冠されているものの、私立である。

なお、統計の数字は、いずれも絶対的なものは、ない。ということは先日も記したが、念のためここに補足しておく。

■統計。あてになる数字。あてにならない数字。(←Click!)

![]()

ところで、我が家のメイドのプレシラ。一人息子には私立の学校に行かせている。世帯収入は夫婦合わせてひと月3万円弱。彼ら3人家族に加え、義理の親や姉など計7人。

諸々の事情を鑑み、年に一度おさめる学費を、わたしたちが負担しているが、それはもう、雇用主としてはそうせずにはいられない状況なのである。

バンガロール界隈の公立学校の環境の悪さをして、子どもの教育を託せないと、このような言い方をすると語弊があるのを承知で書くが、階級差の著しいこの地にあって、「メイドでさえも」痛感しているのである。

今年からはまた、庭師の長女の学費も援助してはじめたことは、先日も記した。長女も、長男(弟)も、私立に通っているのだ。もっとも長男はケララ州に暮らす庭師の姉が面倒を見ているらしい。

両親が子どもを学校に行かせず、働きに出そうとしている貧困層が少なくない中、我が家の使用人家族は、無理をしてでもいい教育を受けさせようと、子どもの将来を見据えた立派な人たちだとも思える。

ところ先日、母がインドへ来た翌日のこと。メイドも、庭師も、母を見て挨拶をしたあと、すぐさま学費支援に対する感謝の気持ちを母に伝えたのだという。

わたしはその場にいなかったが、母曰く、ゼスチャーで、子どものことに対してお礼を言っていることがわかったとか。

母にお礼をいってくれるほどにまで、彼らにとって、子どもの教育には重みがあるのだろうということを痛感した。

Posted at 18:27 in ◉慈善団体訪問レポート, ○OBLF (One Billion Literates Foundation) | Permalink

10/21/2011

HIV感染の子供たちが暮らす施設、DEENA SEVAを訪問

本日、バンガロール市街北部に位置する慈善団体DEENA SEVAを訪れた。ここ数回分のチャリティ・ティーパーティで集められた寄付金24,000ルピー、及び寄付の品々を届けるためだ。

今回の訪問先をDEENA SEVAに決めた経緯については、先日ここに記した通り。

さて、参加者のみなさんと、まずは途中のポイントで合流するべく、車に荷物を積み込む。今週一杯は車のメンテナンスのため、今日もまた、タクシーサーヴィスを呼んだのだが……。

「いやだな」と言った矢先に、これですよ。

座席に座ってみて気づいたが、自分は背もたれによりかかるので、たとえここに撃たれても「目の前を弾がかすめる」に留まる。

などというどうでもいい話はさておき、山ほどの寄付の品々をトランク、後部座席に積み込んでもらったらもう、座る場所なし。

というわけで、助手席に。

実は、助手席に座ってフロントグラス越しに光景を見るのは好きなのだが、普段はやらない。

まず、女性がドライヴァーの隣に座るという習慣がないということもあるが、自分が隣に座ったら、「教官じみた態度」をとってしまいそうだからだ。

いろいろ言って、これ以上ドライヴァー難な人生に拍車をかけたくないのである。

久しぶりに助手席に座るとまあ、渋滞の激しさ、悪路のすさまじさが肌身にしみる。園児を引率する保母さんたちも、命がけだ。

なにしろ横断歩道なんてあってないようなもの。「道路に描かれたしましま模様」ぐらいにしか認識されていないのだから。

さて、郊外に向かうほどに、道路沿いの光景は閑散とし始め、建物も減って視界が広がる。とはいえ、舗装路の左右からは砂塵が舞い上がり、埃っぽい。

この道路は空港に続くハイウェイ(とは名ばかりの混雑した道)と並行していることもあり、通過して空港を目指す車両も増えている。

この先、数年のうちに、多分周辺の光景は著しく変化することだろう。

さて、その大通りを少し奥に入ったところに、施設はあった。緑に包まれた、静かで、穏やかな、広々とした敷地。そこにDEENA SEVAの4つの建物が立っている。

HIVの子供たちの保護施設、学校、女子用の宿舎などだ。

まずはオフィスに通していただき、お話をお聞きした後、寄付金をお渡しする。

以下、シスターたちにお聞きした話とそれに関連する話題、加えて施設内の写真を紹介する。なお、子供たちの写真は、プライヴァシーの尊重すべく、撮影が禁止されている。

![]()

DEENA SEVAでは、HIV陽性(ポジティヴ)の子供たち、乳児から17歳までの男女約100人が生活をしている。子供たちのほとんどが、身寄りのない「捨てられた子」だ。

彼らはここで暮らし、学び、成長する。外部の学校に通うことが困難なことから、この敷地内で教育を受けさせているのだ。

孤児たちを受け入れるアダプション・センターが、受け入れた子供たちの血液検査をし、HIV陽性の子供たちを、ここに届けるのだという。

![]()

HIV(Human Immunodeficiency Virus)。ヒト免疫不全ウイルス。

日本では「エイズ」と一括りで語られる場合が多いようだが、この疾患の有り様は少々複雑だ。

HIV陽性(ポジティヴ)というのは、HIVのウイルスに感染している人を示すが、感染していても症状が出ていない人と、発症している人とがある。

症状が出ていない前者を「HIV感染者」、症状が出ている後者を「エイズ (AIDS)患者」と表現するのが正確なようだ。

HIVは、血液、精液、膣分泌液、母乳といった体液が、相手の粘膜部分や傷口などに接触することで、感染する。感染経路は性行為、血液感染、母子感染などが挙げられる。

HIV感染者が治療を受けずにいると、免疫力が徐々に弱くなる。数年~10年を経て、健康な人であれば影響を受けない菌やウイルスで、疾病に罹患する。

その病気が、「エイズ指標疾患」 とされる病気にあてはまると、「エイズを発症した」、つまり「エイズ患者」 と診断されるという。

DEENA SEVAに暮らしているのは、母子感染したHIV陽性の子供たちであり、エイズ患者ではない。

HIV陽性の子供たちが、適切な治療を受け、少しでも免疫力を高めるような健康的な生活を送れるよう、ここではサポートしているのである。

この施設は、昨年他界したというMother Willigard(写真右上)によって、2000年に誕生した。

以来、HIV陽性の子供たちを受け入れており、今のところみながエイズを発症することなく、暮らしているそうだ。

驚いたのは、HIV陽性だった子供たちが、ここでの適切な暮らしを経て、HIV陰性になり、退園するケースがあるとのこと。

陽性が陰性になるとのことを知らなかったので、自宅に戻って調べてみたが、稀有なケースを除き、そのような報告が見当たらない。

シスターのいう陽性と陰性の定義が定かではないのだが、ともあれ、ここで体調をよくしてゆく子供たちが存在するのは確かのようだ。

データが公表された年にもよって異なるが、インドは世界で第2、あるいは第3番目にHIV感染者が多いらしい。

2001年末時点でのHIV感染者は400万人と推定され、南アフリカに次いで世界で2番目に高い数字だった。

HIV/AIDSチャリティの国際機関「AVERT」のサイトによると、2008年の集計では、240万人とのレポートもある。感染者が多いとはいえ、そもそもインド国民の人口が多いことから、重大事とはみなされていない傾向があるようだ。

なお、感染者が多い州として、ここカルナータカ州、アンドラプラデーシュ州、タミルナドゥ州、マハラシュトラ州、マニプール州、ナガランドが挙げられる。

![]()

シスター曰く、カルナータカ州に感染者が多い理由の一つとして、カルナータカ州北部にある鉱山の存在を指摘した。鉱山から物資を輸送するトラックの運転手が、HIVウイルスをあちこちの売春婦たちに広げているという。

違法鉱山の話題を先日紹介したが、鉱山の問題が、HIV感染にまで結びついているとは知らず、驚いた。

更には、「寺院」がHIV感染の源となっている事実にも驚かされた。

インドには古来から「デーヴァダーシーDevadasi 」(servant of god)と呼ばれる女性集団があり、「神への生け贄」として捧げられるという。

■デーヴァダーシー (←Click!)

特にここカルナータカ州やアンドラプラデーシュ州には、法律上禁止されているその伝統が、未だに残っているようだ。それがHIV感染者が多い理由のひとつでもあるらしい。

そもそもは、伝統舞踊である「バラタナーティヤム」や「オリッシー」の伝承者たち、つまりダンサーであった。

過去、彼女たちは、ダンサーであると同時に、寺院での売春を強要されてきたのだ。

そういえば以前、「神への生け贄」となる少女の運命を描いた映画を観たことがあった。あれはなんという映画だったろう。あまりにもむごい最後のシーンばかりが思い浮かぶ。

神、すなわち有力な僧侶たちへの捧げものされた少女は、集団強姦されているのと、何ら変わりない。あの映画のような事態が起こっているからこその、HIV感染者の拡散なのだろう。

シスターによれば、たとえば母親がHIV感染者だとしても、子供に感染しないよう防ぐ手だてはあるという。

たとえば出産時の血液感染を防ぐ、母乳を与えないなどすれば、感染しない子供もいるという。

また、妊娠時の投薬も功を奏するという。妊婦がもしも自身の感染に気づいていれば、子供に受け継ぐ悲劇が減るのであろうが、そのあたりの啓蒙も一筋縄ではいかないのだろう。

右上の救急車はOWCからの寄付だという。わたしたちがおさめる入会金や年会費、パーティの参加費の一部が、こうして役立てられている。

ちなみにAMBULANCE(救急車)の文字が鏡映しなのは、前を走っている車がバックミラーで即座に認識できるように、である。

施設内の子供たちには、9歳〜10歳に達したころ、HIVに関する教育をするという。なぜ自分たちが特殊な環境に在るのかを、疑問に思い始めると同時に、事実を受け止める素地が整うころ、がその年齢なのだろう。

なお、施設には専属のドクターが週に数回訪れるほか、複数の医院との連携があり、体調が悪くなった子供たちを手当するためのネットワークは確立されているようだ。

医療機関からは無償でサポートしてもらっているとのことだが、教師やドライヴァー、料理人、ケアヘルパーたちには給与を支払わねばならない。

彼らは、月収が4000ルピーから8000ルピーの低賃金のもと、就労しているようだ。

運営の費用は、すべて地域からの寄付で賄われている。

ここを訪れる人たちが、口コミで、支援を広げてくれるともいう。中でも外資系企業で言えば、IBM社が定期的に大きな支援をしているようである。

「限られた予算の中で運営するのはたいへんでしょう?」

と問えば、

「神とは、すばらしいものです。授けてくれますから」

と、シスターはやさしく微笑み、言うのである。

起床後、入浴のあと、礼拝。朝食の後、投薬され、マッサージセラピーを受ける。

その後、簡単に掃除をしたあとに学校へ行き、授業。ヨガ、礼拝もする。

ランチを挟んで、低学年の子供たちは昼寝。高学年の子供は授業。ダンスなどを学ぶこともある。

左のお兄さんはNokia Siemens Networksの写真。

教室で子供たちに算数を教えていた。

彼は会社からヴォランティアとして派遣され、週に数日、教えにきているという。

これもまた、受ける側にとっては偉大なるCSR(企業の社会的責任)の一例だろう。

いくつかの教室を巡り、元気いっぱい、笑顔の子供たちに接した。

年齢の割に小さく見える子供が多かったのは、やはりHIV感染も理由なのだろうか。

それでも、病気を抱えていない子供と変わらぬ様子で、学べる環境にある彼らは、決して不幸ではないと感じた。

たとえ広大な敷地とはいえ、外へあまり出られない暮らしは、不自由かもしれない。それでも数カ月に一度はピクニックなどで外へ出かけることもあるという。

![]()

訪れる前は、生まれながらにして、HIVに感染、さらには身寄りのない子供たちに対し、なんと気の毒なことだろう、との思いが強かった。

以前、ひとりで別のHIV保護施設へ寄付を届けに行った際、すでにエイズを発症して苦しむ人の様子などを目にしていたせいかもしれない。

だからこそ、今回はこの施設のために少しでも寄付ができたなら、と思ったのだが。

この園内に足を踏み入れ、シスターたちに出迎えられたときからすでに、ここに暮らせる子供たちは、幸運だったのだ、ということに気がついた。

それはもう、まさに「神のご加護」ということばに他ならない。

訪れるたびに、予測しなかった事実に直面する。

そして、こうして周囲と分かち合いたい、新しいことを学ぶ。

自分自身のためにも、意義深いことを行っているのだということを、あらためて痛感する。

これからも、地道に、少しずつ、続けていきたいと、思う。

■Infant Jesus Children's Home (←Click!)

■インド発 地域社会とのコミュニケーション (←Click!)

Posted at 18:47 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Deena Seva Charitable Trust | Permalink

01/19/2011

NEW ARK MISSION: Home of Hopeを訪問

NEW ARK MISSION OF INDIA。HOME OF HOPE。昨日訪れた、慈善団体である。

どことなく「少年」の面影を残すこの男性。43歳のラジャが、この慈善団体の創設者だ。

![]()

わたしが地道ながらも慈善活動に関わりを持つようになって、3年がたつ。

OWCが支援する25の慈善団体の中に、この団体があったことは、もちろん知っていた。気にはなっていたものの、今まで訪れる勇気がなかった。

なぜなら、ブローシュアやウェブサイトで見られる彼の活動が、あまりにも、すさまじかったからだ。

昨年の後半、二度に亘って行ったチャリティ・ティーパーティの寄付金を託す先を検討していたところ、OWCの会報誌に、小さなコラムを見つけた。

2カ所の慈善団体が、寄付の依頼をしていた。その一つが、NEW ARK MISSION OF INDIAであった。

ついにはここへ、訪れるべきなのだろうと閃き、すぐに団体へ電話をしてアポイントメントを取り付け、賛同者の方々に連絡したのだった。

バンガロールにおける慈善団体訪問の、わたしにとってはちょうど10カ所目である。

訪問の前日。近所にオープンしたばかりのスーパーマーケットがオープニングセールを行っていたので、そこで買い出しをすることにした。友人二人が付き合ってくれ、とても助かった。

表示されている価格を電卓で計算しつつの買い物だったが、どうやらかなり割引されてたらしく、約15000ルピーを目安に計算していたのだが、実際は13000ルピー。

更に2000ルピー分を買い足せたのに加え、10000ルピー以上を購入したお客様へのプレゼント! で圧力鍋などもプレゼントしてもらい、なにやらラッキーである。

さて、訪問当日の昨日の朝。HOME OF HOPEはバンガロール市街北部郊外の、わかりにくい場所にあるらしいことから、アウターリングロードとヘナーロードの交差点で、他の参加者7名と待ち合わせる。

地図を頼りに待ち合わせ場所を決めたが、メトロの工事が進められているエリアで、激しい砂塵と交通量。ともあれ、路肩に車を停めて待つ。

早めについた友人らとおしゃべりをしているとき、一人が言った。

「わたしたちって、仮面ライダーみたいですよね」

か、仮面ライダー……?

訝しく思いつつも、条件反射で、「へん〜しん! とぅ〜!」のポーズをしてしまう。ちょっと待て。それを言うなら、「タイガーマスク」やろ!

わたしだって、ネットで日本のニュースは得ている。

昨今、タイガーマスクを真似て、孤児院に寄付を届ける人が続出しているという不思議現象のことは、不思議に思いながら読んでいた。

さて、道に迷いつつも、なんとか目的地に到着。周辺はまだ開発が進んでいない、がらーんとした広大なエリアに、その施設はあった。

スタッフの人々に歓待されて、中へ入る。

このNEW ARK MISSION OF INDIAは、冒頭で紹介したラジャによって、1997年に始められた。路上生活をしている貧困層の中でも、健康に支障があり、身寄りがない人々を、「引き取って」、ここに収容している。

わたしが、なぜここを訪れる勇気がなかったかといえば、ブローシュアやサイトで見られる「瀕死の人々」の様子が、あまりにも、無惨だったからだ。

書くのも憚られるが、敢えて書くので、飲食中の方は、ご注意を。

たとえば、手足の先端が腐食し、ぼろぼろになっている人。頭部の傷口から何匹もの蛆がわいている人。糞尿まみれで、転がっている人……。

そんな人々を、ラジャは自ら抱きかかえ、自分たちの車に乗せて、この施設まで運び込むのである。さらには、ラジャ自身が、傷の手当をしている様子の写真や映像もある。

その様子がまた強烈で、とても直視できない。

人は、こんな悲惨な状態になっていてもなお、生きていられるのか……と、その生命力の壮絶さに、言葉を失うほどなのだ。

![]()

もっとも、そのような資料には「極端なシーン」だけが集められており、もちろん施設を訪れてもその状況が展開されている……というわけではないことは、理解している。しているがしかし、気構えてしまう心を抑えられずにいた。

現在は350名がここで寝食を共にしているという。

そして一年のうちに、約100人がここから天に召されるという。

きちんと、人間として、丁寧にみとられ、丁寧に火葬される。

元気な人は社会復帰をするとのことだが、しかし収容されている人の7割が精神病疾患者であり、手足を失った身体障害者が多いことから、その数は少ないと察せられる。

![]()

まずはオフィス内で、ラジャにインタビュー。わたしは彼がなぜ、このような活動をするようになったのかに関心があった。

彼は、彼自身こそが、かつては路上生活者であったという。

貧困層に生まれ、子どものころから、親に見捨てられ、愛情を受けることなく育った彼。子どものころから、盗みを働くなどは日常だった。

あるとき家を飛び出し、2年間、ホームレスとして暮らす。その間は、盗み、ギャンブル、そして飲酒が日常で、荒廃した日々だったという。

挙げ句の果て、刑務所に入れられる。狭い牢獄に、7、8人が閉じ込められての、劣悪な環境。そんな中、彼は、原因不明の高熱に襲われる。

10日ほども熱が続いたが、薬を与えられることもなく、意識は朦朧としていた。彼曰く、

「そのときに、僕に一度目の奇跡が起こったんです」

高熱にうなされながら、彼は強く強く、神に祈ったのだという。

神様、ぼくはもう、悪いことはしない。絶対に、更生する、だから、ぼくを殺さないでください……と。

「心の底から神に祈ったんです。そうしたら、2時間後に、熱が下がったんです」

「2度目の奇跡がまもなく、起こりました。クリスマスの前に、どうにか釈放してくださいと強く願ったら、クリスマスの日に釈放されたんです」

こうして、彼の新しい人生が始まった。

![]()

彼はオートリクショーのドライヴァーとして、新しい人生を踏み出した。結婚をし、子どもにも恵まれた。しかし彼は、心の中で「自分よりもより、苦境に立たされている人々の役に立たねば」との思いが、強くあったという。

オートで町中を走れば、瀕死の人たちの姿を随所で見かける。彼らをなんとかしたい。なんとかできないものか。

「また、神様に祈ったんです。ぼくは苦しんでいる人を助けたいと。そうしたら、2年後、それが実現できることを思いついたんです。瀕死の人たちを、オートに積んで、自分の家に連れて帰ったんです」

一間しかない自宅の、その軒先の狭いスペースに、4人の路上生活者を連れ帰り、食事を与え、面倒を見る日々が始まった。

「この年に、僕がこの活動を始められたことも、運命だと思っています。1997年は、マザーテレサが亡くなった年なのです」

「妻は最初、怒っていました。ぼくは仕事にいかねばならないので、結局彼らの面倒は、彼女が見なければならないんですから」

しかしそのうち、妻も夫の思いを理解し、前向きに手伝ってくれるようになった。

![]()

現在は、あらゆる人々の寄付によって、この施設は運営されている。なお、政府からの支援は1銭たりとも、いや1ルピーたりとも、ないという。

「ぼくは、人にお金の寄付を頼むのが、いやになってきました。なので今はこう祈るんです。運営資金がきちんと入ってきますように。そして入って来た資金の中で、なんとかやりくりできますように……と」

この言葉は、先だって数回に亘って訪れた、BANGALORE EDUCATION TRUSTのナガラジ氏も口にしていた。人にお金の寄付を乞うのが辛いと。

その心情は、想像するに余りある。自分らは私欲をばっさりと捨てて、社会のために尽くしている一方で、他者へお金を乞うこということに。

オフィスにて、彼の活動をまとめたDVDを見せてもらった。彼が「通報」を受けて、街へ人々を迎えにゆく様子などや、瀕死の人々を治療する様子などが、映し出されている。

中には正視できないシーンもあって、短いフィルムながらも、疲労困憊となる。

映像の中では、ぼろぼろだった人が、看護を受けて生まれ変わったようになる様子を、"BEFORE" "AFTER"という前後の映像で、対比している。

まるでダイエットや整形の広告のようでなにげに笑えるが、いや笑えない。

だからといって、泣けてくるような、というわけでもなく、ただただ、人間の命のありようのすさまじさ、を叩き付けられる感じである。

なにしろ、「拾われた瞬間」は、路上に寝転がり、髪の毛はぼさぼさで、服はぼろぼろで、耳の後ろの部分が大きくただれて、蛆がたいそうわいている状況の女性が、ラジャによって応急処置をほどこされたあと、

「24時間後」のキャプションとともに、笑顔で直立しているのだから、驚愕する。なんて、立ち直りが早い!

もちろん、一方では治療の甲斐なく死んで行く人々も大勢いる現実。しかし遺体は丁寧に白い布でぐるぐるまきにされ、火葬されている。

そうして、きちんと葬られている、ということだけでも、ありがたいことなのだ、ということに思いを馳せる。

何人もの"BEFORE" "AFTER"の映像を見ながら、思うのだ。

その逆もまた、ありき。

人は、今、どんなに健全であっても、いつどんなことがきっかけで、ぼろぼろに転じるかわからぬ。その可能性を、わたしたちは誰もが、常に抱えているのだ。

路上生活者の中には「記憶喪失になった女性」も少なくないらしい。旅行、あるいは出稼ぎなどでバンガロールを訪れ、なにかのはずみで記憶を失い、路上生活者になってしまう。

ある女性は、保護されてしばらくして、自分の記憶を取り戻し、タミルナドゥの出身で、自分の家の電話番号も思い出して、夫が迎えに来てくれたという。

彼女は「きちんとした家庭の夫人」であったという。

![]()

映像を見た後、ラジャにいくつか質問をした。たとえば彼は、メディカルの訓練を受けたのか、といったことなど。

驚くことに、彼は医学の心得など、なにもないという。

ただ、見よう見まねなのか、自分で治療しているのだ。もちろん、ここには24時間でナースが1名、待機しており、週に一度、ドクターと精神科医が往診に来てくれるという。

ある程度の応急処置については、ドクターから教わることはあるのだろうにせよ、自ら処置にあたるその果敢さにも脱帽だ。

もっとも、重症患者については、ここから救急病院に転送するらしい。その資金は、もちろんこの団体が出すわけで、ドクターが無償で診てくれるわけではない。

救急車代わりにつかっている車が現在4台あるというが、いずれも寄付されたもの。これでは足りないのだという。

なお、矛盾した話に思えるが、警察が彼らに電話をして、瀕死の人々の保護を依頼するのだという。それだけ、頼られている、あるいは他に彼らを引き取るすべがない、ということであろうか。

「死を目の前にした人たちには、食べたい物を、食べさせたいんです。彼らのほとんどがノンヴェジですから、肉も食べますよ。ある人は、最後にマトンビリヤニが食べたいというし、そう、果物を食べたがる人も多いです。ブドウとか、リンゴとか……。あと、最後にペプシを飲んでみたい、という人もいますよ」

最後の、晩餐。

もう本当に、ぐっとくる。

いろいろな思いが、巡り巡って、なんだかもう、気持ちがいっぱいいっぱいである。

「僕は、戦場に飛び込んだ兵士のようなものなんです。もう、一生、後戻りはできません。ぼくはここで生涯をすごします。ただ、ここで闘い続けるには、周囲の人々の祈りや助けが必要なんです」

![]()

さて、ひとしきりラジャの話を聞いた後、施設内を巡る。このオフィスがある施設は女性専用。すぐ近くに子供用のビルディングがあり、少し離れた場所に、昨年オープンしたばかりの男性専用の建物があるという。

左の写真は、わたしたちからの寄付の品。昨日購入したもの以外にも、他の方からの不用品などが集められた。右の写真は、時折ここを訪れているという韓国人男性、ソンさん。教会の関係者だという。

わたしたちを見るなり、満面の笑顔。わたしたちが日本人と知るや、いっそう顔をほころばせながら、

「おお! お隣さんではありませんか! ようこそいらっしゃいました」

と歓迎してくれる。彼はラジャの活動を心から敬意を持って見守っているようで、彼自身もヴォランティアで訪れているようだ。

周囲を見回せば、うつろな目をした女性たちが大半で、心塞ぐ思いであるが、ソンさんの笑顔がしみた。

当然ながら、ラジャの了解をとり、施設内の写真を撮影する。うつろな目をした女性たちにカメラを向けるのは憚られたが、目がしっかりしている、つまり正気の人たちには、目とゼスチャーで、撮影してもよいかと尋ねる。

写真を撮られるのが好きな人が多い国である。

何人かの女性たちが近寄って来る。

笑顔を見せてくれる女性には、ほっとする。

右の写真の、体格がよく、いかにも元気そうに見える彼女はしかし、HIVポジティヴなのだという。

彼女は自分から言葉を発し、ラジャや他の人とも「言葉」でコミュニケーションを図っている。

しかし、そのような人の方が、ここは少ない。

大半は「恍惚の人」である。

むしろその方が楽なのか、イスがあっても、地べたに寝転がる人たちが多い。

楽、というよりはもう、久しくの習慣になっているのかもしれない。

左の写真の、ピンク色の服を着た女性もまた、HIVポジティヴだという。

彼女の表情は一切動かず、目もうつろだ。

とはいえ、最早、喧噪の路上に放置されているわけではない。

最低限の衣食住が保証されている場所で、神のご加護と人々の救いを得て、ここにいられる。

「まだいいほう」なのだろうか。

まだいいほう、などという言葉を、わたしが軽々しく書き記す立場ではないのではあるが。

ここは女性たちが眠る場所。たとえボロボロでも、マットレスがある。ベッドの上で寝られる。室内は、清潔に整えられている。

この、木でできたオブジェのようなものは、ラジャの演台だという。ここで礼拝のようなことを行うのだという。

GOD LOVES YOU.

神は、あなたを愛している。

……さ、あらば、なぜ?

この女性は、わたしたちがオフィスでDVDを見ている間、運び込まれて来たようだ。妊娠6カ月の彼女。路上で暮らしていたらしい。

目立った外傷はないが、手足の皮膚が著しく荒れている。蚊に刺されたあとなどが、無数に残っている。

ドアのあたりでたたずんでいた女性。わたしに向かって、微笑みかけてくれた。それだけでもう、ほっとする。

これらは施設内の車。現在、ラジャは大きな車を必要としている。彼から「欲しいものリスト」を聞いたので、それをここに記しておきたい。

日々の食料品や衣類、現金での寄付はもちろん望まれているが、それ以外に欲しいものとして……

・十数名が乗れる小型バスのような車。

・貨物用のコンテナ2つほど(改造して家にする)

・大画面のテレビ(あるいはプロジェクター)

・350名にスピーチが行き届くスピーカー(アンプ)

このごろのバンガロールは早くも夏の匂いがするが、このあたりは日射を遮る木々もなく、日差しはより鋭い。青空がまばゆい。

この気候のおかげで、たとえ路上で暮らしていても、命を落とさずにすんだ人が多いのではないか……とさえ、思わされる。

さて、次は、すぐそばにある子ども向けのビルディングへ。赤ちゃんから16歳までの、35名の子どもがここで暮らしているという。

大半の子どもは学校に行っているが、小さな子供たちが何名か、残っていた。ちなみにカルナタカ州の公立(州政府運営)の学校は、以前も記した通り、非常に環境が悪いとのことで、私立に通わせているという。

「子供たちは、教育費がかかるからたいへんです。大人は食べ物を食べさせておけばいいですが、子どもは学校にいかせなければなりませんからね。たとえば一人のこどもに1カ月1000ルピー、いや500ルピーを支援してもらえるだけでも、本当に、助けになるんですよ」

と、ラジャ。

うつろな女性たちの目をばかり見て来たあとだということもあり、子供たちの鋭くも元気な視線と笑顔がうれしい。

古いサリーが天井から吊るされている。中をのぞくと赤ちゃんが。ゆりかご代わりである。そういえば、ムンバイのバス停で、やはりホームレスの女性がこうやって、古いサリーに赤ちゃんを吊るしていたのを思い出す。

あるいは先ほどの女性のように、妊娠中の女性が収容され、ここで出産したその子供たちだという。

ここにいる子供たちにHIVポジティヴはいないとのことだが、精神障害を抱えている様子の子どもも何人か見られた。

彼らが着用しているのは、すべて外部からの寄付の品々。ちなみにラジャ自身も、古着を着ているのだという。一見きちんとして見えるが、この少女の着ている服のように、ジッパーが壊れているものもある。

せめて上のフックだけでも、付け替えてあげたい衝動にかられる。

わたしを、バッグを、カメラを、べたべたと触って、人見知りもせず、笑顔で。

衛生面を考慮してなのだろうか、男女ともにベリーショートだ。

洋服で判断せねば、男の子なのか女の子なのか、よくわからない。

![]()

しばし子供たちと過ごして、気持ちを紛らわせたあと、再びオフィスのあるビルディングへ戻る。

現在改装中のキッチンなどを見せてもらう。

なにしろ350人もの大所帯だ。

食堂並みの設備が必要であろう。

主食のチャパティに使うATTA(無精製の全粒小麦粉)だけでも、1カ月に3トン必要だという。

1日当たり100キロ。

わたしたちが、「大量に買い込んだ」気がした大袋のチャパティは、わずか1〜2食分程度だったか。

間断なき支援が望まれることは、想像に難くない。

さて、ラジャやスタッフたちと別れ挨拶を交わす。

「この次は、男性たちも連れて来てください」と言われる。

※バンガロール在住の日本人男性の方々、近々ご一緒しませんか?

さて、帰路、男性専用の施設に立ち寄った。

まだでき上がって1年たらずというだけあり、全体にきれいだ。

屋外のスペースも広く、日よけもほどこされ、風が通り、心地のよい環境ではある。

しかしこちらの男性たちもまた、精神を病んでいる人が多いようで、みな、黙り込んでいる。

たとえば町中で、貧しくても元気で、仲間同士でのおしゃべりに興じている笑顔の人々を見慣れているだけに、この無口な静けさが異様な光景に思える。

男性は女性よりも身体障害者が多いらしい。何人かは一隅に備えられたテレビを見ている。

テレビを見ている人の中でも、「気が確かそうな人とそうでなさそうな人」が混在している。しかし互いにおしゃべりをする様子はない。

こちらに目を合わせて、互いに合掌をして挨拶ができる人もいる。そういう人は、かすかに表情を動かしてくれる。

青いイスに座った足の悪いお兄さん、そしてわたしの隣にいるお兄さんは、笑顔を見せてくれた。

老人介護施設に久しく預けられていた今は亡き祖母を、見舞ったときのことを思い出した。

わたしを誰ともわからず、自分をだれともわからず、ただ、プラスチックのコップを、テーブルに打ち付け、表情がなく、目は物体のように、そこにあるだけで、風景を反射するばかりのように見えて。

笑顔というものが、人が人として、いや、人らしくあるために、どれほどに、大切な物なのであろうかということを、今日、心の底から、痛感した。

左上の写真は、身体が健常な、つまり自分でベッドメーキングができる人たちの部屋。右上の部屋は、身体障害者の部屋。マットレスはビニール加工がされている。

写真ではきれいに見えるが、右の部屋は、糞尿の匂いが漂っている。掃除をしても、匂いがしみつくのであろう。

敷地内は、現在も造園が進められている。ブドウ畑が作られて、バナナの木も植えられている。

鳥やウサギなど、動物たちも飼育されている。精神科医からのアドヴァイスだという。心を病んだ人たちにとって、動物たちの存在は大切なのだ。

いや、心を病んでいない人たちにとっても、動物たちは。

アヒルのまばゆい白さが、目にしみる。

![]()

まだまだ、書き残しておきたいことはたくさんあるのだが、今日はこのへんにしておく。今まで、いろいろな慈善団体を訪問してきたが、やはりこの団体が最も「死」に近い場所だった。

思うところを総括できるほど、今は考えがまとまっていないが、それにしても、インド。

日常に、生死が見えている。

それを、看過することもできるし、直視することもできる。それを、どう自分のライフに反映させるかは、個々人の思うところ次第だ。

わたしは、自分がなにをどうしたいのか。お金を、行動力を、気持ちを、どのように使うべきなのか。

改めて、考えさせられている。

わたしは特段、慈悲の心に富んでいるわけでも、ヴォランティア精神が強いわけでもない。一カ所に奉仕を続けるつもりもないし、私利私欲が浅いわけでもない。

だからといって、居直って、身近な悲劇を看過することもできない。人はそれぞれに、それぞれができる形で、やるべきと思ったことを、やっていけばよいと思う。

だから、誰かに何かの行動を強要したり、無理に勧めたりするつもりはない。

ただし、関心はあるけれど、ひとりでは踏み出せない、踏み出すきっかけがない、という方には、お手伝いをしたいと思っている。共に、現状を、見に行きましょう、この目で確かめてみましょう、と、思う。

といっても、背中をドンと押すのではなく、人差し指でそっと、触れる程度の後押しではあるけれど。

![]()

バンガロールに住んでいる方々。

今回の慈善団体に限らず、これまでわたしが訪れた場所も含め、自分自身の目で確かめたいという方がいらっしゃれば、どうぞこの、ささやかな活動に参加なさってください。

あくまでも、自分の心と身体と時間に余裕があるときで、いいと思います。

「だれかのため」を超えたところの「じぶんのため」にもなるような、出会いがあると思います。

チャリティ・ティーパーティや団体訪問に参加できずとも、寄付金や寄付の品をお預けくだされば、必ずお届けします。

活動に賛同いただける方には、随時メールにてご連絡をしますので、その旨、こちらまで、お知らせください。

![]()

みなさんそれぞれに、思うところはおありだったろうと思う。

ともあれ、帰路にはみなで近場の韓国料理屋に立ち寄り、もりもりとランチを食べたのだった。

元気に食事ができることのありがたさを、噛み締めるように。

みなさま、お疲れさまでした!

Posted at 18:34 in ◉ミューズ・クリエイション, ◉慈善団体訪問レポート, ○New Ark Mission ~Home of hope~ | Permalink

NEW ARK MISSION: Home of Hopeを訪問

NEW ARK MISSION OF INDIA。HOME OF HOPE。昨日訪れた、慈善団体である。

どことなく「悪ガキ」、いや「少年」の面影を残すこの男性。43歳のラジャが、この慈善団体の創設者だ。

![]()

わたしが地道ながらも慈善活動に関わりを持つようになって、3年がたつ。

OWCが支援する25の慈善団体の中に、この団体があったことは、もちろん知っていた。気にはなっていたものの、今まで訪れる勇気がなかった。

なぜなら、ブローシュアやウェブサイトで見られる彼の活動が、あまりにも、すさまじかったからだ。

昨年の後半、二度に亘って行ったチャリティ・ティーパーティの寄付金を託す先を検討していたところ、OWCの会報誌に、小さなコラムを見つけた。

2カ所の慈善団体が、寄付の依頼をしていた。その一つが、NEW ARK MISSION OF INDIAであった。

ついにはここへ、訪れるべきなのだろうと閃き、すぐに団体へ電話をしてアポイントメントを取り付け、賛同者の方々に連絡したのだった。

バンガロールにおける慈善団体訪問の、わたしにとってはちょうど10カ所目である。

訪問の前日。近所にオープンしたばかりのスーパーマーケットがオープニングセールを行っていたので、そこで買い出しをすることにした。友人二人が付き合ってくれ、とても助かった。

表示されている価格を電卓で計算しつつの買い物だったが、どうやらかなり割引されてたらしく、約15000ルピーを目安に計算していたのだが、実際は13000ルピー。

更に2000ルピー分を買い足せたのに加え、10000ルピー以上を購入したお客様へのプレゼント! で圧力鍋などもプレゼントしてもらい、なにやらラッキーである。

さて、訪問当日の昨日の朝。HOME OF HOPEはバンガロール市街北部郊外の、わかりにくい場所にあるらしいことから、アウターリングロードとヘナーロードの交差点で、他の参加者7名と待ち合わせる。

地図を頼りに待ち合わせ場所を決めたが、メトロの工事が進められているエリアで、激しい砂塵と交通量。ともあれ、路肩に車を停めて待つ。

早めについた友人らとおしゃべりをしているとき、一人が言った。

「わたしたちって、仮面ライダーみたいですよね」

か、仮面ライダー……?

訝しく思いつつも、条件反射で、「へん〜しん! とぅ〜!」のポーズをしてしまう。ちょっと待て。それを言うなら、「タイガーマスク」やろ!

わたしだって、ネットで日本のニュースは得ている。

昨今、タイガーマスクを真似て、孤児院に寄付を届ける人が続出しているという不思議現象のことは、不思議に思いながら読んでいた。

さて、道に迷いつつも、なんとか目的地に到着。周辺はまだ開発が進んでいない、がらーんとした広大なエリアに、その施設はあった。

スタッフの人々に歓待されて、中へ入る。

このNEW ARK MISSION OF INDIAは、冒頭で紹介したラジャによって、1997年に始められた。路上生活をしている貧困層の中でも、健康に支障があり、身寄りがない人々を、「引き取って」、ここに収容している。

わたしが、なぜここを訪れる勇気がなかったかといえば、ブローシュアやサイトで見られる「瀕死の人々」の様子が、あまりにも、無惨だったからだ。

書くのも憚られるが、敢えて書くので、飲食中の方は、ご注意を。

たとえば、手足の先端が腐食し、ぼろぼろになっている人。頭部の傷口から何匹もの蛆がわいている人。糞尿まみれで、転がっている人……。

そんな人々を、ラジャは自ら抱きかかえ、自分たちの車に乗せて、この施設まで運び込むのである。さらには、ラジャ自身が、傷の手当をしている様子の写真や映像もある。

その様子がまた強烈で、とても直視できない。

人は、こんな悲惨な状態になっていてもなお、生きていられるのか……と、その生命力の壮絶さに、言葉を失うほどなのだ。

![]()

もっとも、そのような資料には「極端なシーン」だけが集められており、もちろん施設を訪れてもその状況が展開されている……というわけではないことは、理解している。しているがしかし、気構えてしまう心を抑えられずにいた。

現在は350名がここで寝食を共にしているという。

そして一年のうちに、約100人がここから天に召されるという。

きちんと、人間として、丁寧にみとられ、丁寧に火葬される。

元気な人は社会復帰をするとのことだが、しかし収容されている人の7割が精神病疾患者であり、手足を失った身体障害者が多いことから、その数は少ないと察せられる。

![]()

まずはオフィス内で、ラジャにインタビュー。わたしは彼がなぜ、このような活動をするようになったのかに関心があった。

彼は、彼自身こそが、かつては路上生活者であったという。

貧困層に生まれ、子どものころから、親に見捨てられ、愛情を受けることなく育った彼。子どものころから、盗みを働くなどは日常だった。

あるとき家を飛び出し、2年間、ホームレスとして暮らす。その間は、盗み、ギャンブル、そして飲酒が日常で、荒廃した日々だったという。

挙げ句の果て、刑務所に入れられる。狭い牢獄に、7、8人が閉じ込められての、劣悪な環境。そんな中、彼は、原因不明の高熱に襲われる。

10日ほども熱が続いたが、薬を与えられることもなく、意識は朦朧としていた。彼曰く、

「そのときに、僕に一度目の奇跡が起こったんです」

高熱にうなされながら、彼は強く強く、神に祈ったのだという。

神様、ぼくはもう、悪いことはしない。絶対に、更生する、だから、ぼくを殺さないでください……と。

「心の底から神に祈ったんです。そうしたら、2時間後に、熱が下がったんです」

「2度目の奇跡がまもなく、起こりました。クリスマスの前に、どうにか釈放してくださいと強く願ったら、クリスマスの日に釈放されたんです」

こうして、彼の新しい人生が始まった。

![]()

彼はオートリクショーのドライヴァーとして、新しい人生を踏み出した。結婚をし、子どもにも恵まれた。しかし彼は、心の中で「自分よりもより、苦境に立たされている人々の役に立たねば」との思いが、強くあったという。

オートで町中を走れば、瀕死の人たちの姿を随所で見かける。彼らをなんとかしたい。なんとかできないものか。

「また、神様に祈ったんです。ぼくは苦しんでいる人を助けたいと。そうしたら、2年後、それが実現できることを思いついたんです。瀕死の人たちを、オートに積んで、自分の家に連れて帰ったんです」

一間しかない自宅の、その軒先の狭いスペースに、4人の路上生活者を連れ帰り、食事を与え、面倒を見る日々が始まった。

「この年に、僕がこの活動を始められたことも、運命だと思っています。1997年は、マザーテレサが亡くなった年なのです」

「妻は最初、怒っていました。ぼくは仕事にいかねばならないので、結局彼らの面倒は、彼女が見なければならないんですから」

しかしそのうち、妻も夫の思いを理解し、前向きに手伝ってくれるようになった。

![]()

現在は、あらゆる人々の寄付によって、この施設は運営されている。なお、政府からの支援は1銭たりとも、いや1ルピーたりとも、ないという。

「ぼくは、人にお金の寄付を頼むのが、いやになってきました。なので今はこう祈るんです。運営資金がきちんと入ってきますように。そして入って来た資金の中で、なんとかやりくりできますように……と」

この言葉は、先だって数回に亘って訪れた、BANGALORE EDUCATION TRUSTのナガラジ氏も口にしていた。人にお金の寄付を乞うのが辛いと。

その心情は、想像するに余りある。自分らは私欲をばっさりと捨てて、社会のために尽くしている一方で、他者へお金を乞うこということに。

オフィスにて、彼の活動をまとめたDVDを見せてもらった。彼が「通報」を受けて、街へ人々を迎えにゆく様子などや、瀕死の人々を治療する様子などが、映し出されている。

中には正視できないシーンもあって、短いフィルムながらも、疲労困憊となる。

映像の中では、ぼろぼろだった人が、看護を受けて生まれ変わったようになる様子を、"BEFORE" "AFTER"という前後の映像で、対比している。

まるでダイエットや整形の広告のようでなにげに笑えるが、いや笑えない。

だからといって、泣けてくるような、というわけでもなく、ただただ、人間の命のありようのすさまじさ、を叩き付けられる感じである。

なにしろ、「拾われた瞬間」は、路上に寝転がり、髪の毛はぼさぼさで、服はぼろぼろで、耳の後ろの部分が大きくただれて、蛆がたいそうわいている状況の女性が、ラジャによって応急処置をほどこされたあと、

「24時間後」のキャプションとともに、笑顔で直立しているのだから、驚愕する。なんて、立ち直りが早い!

もちろん、一方では治療の甲斐なく死んで行く人々も大勢いる現実。しかし遺体は丁寧に白い布でぐるぐるまきにされ、火葬されている。

そうして、きちんと葬られている、ということだけでも、ありがたいことなのだ、ということに思いを馳せる。

何人もの"BEFORE" "AFTER"の映像を見ながら、思うのだ。

その逆もまた、ありき。

人は、今、どんなに健全であっても、いつどんなことがきっかけで、ぼろぼろに転じるかわからぬ。その可能性を、わたしたちは誰もが、常に抱えているのだ。

路上生活者の中には「記憶喪失になった女性」も少なくないらしい。旅行、あるいは出稼ぎなどでバンガロールを訪れ、なにかのはずみで記憶を失い、路上生活者になってしまう。

ある女性は、保護されてしばらくして、自分の記憶を取り戻し、タミルナドゥの出身で、自分の家の電話番号も思い出して、夫が迎えに来てくれたという。

彼女は「きちんとした家庭の夫人」であったという。

![]()

映像を見た後、ラジャにいくつか質問をした。たとえば彼は、メディカルの訓練を受けたのか、といったことなど。

驚くことに、彼は医学の心得など、なにもないという。

ただ、見よう見まねなのか、自分で治療しているのだ。もちろん、ここには24時間でナースが1名、待機しており、週に一度、ドクターと精神科医が往診に来てくれるという。

ある程度の応急処置については、ドクターから教わることはあるのだろうにせよ、自ら処置にあたるその果敢さにも脱帽だ。

もっとも、重症患者については、ここから救急病院に転送するらしい。その資金は、もちろんこの団体が出すわけで、ドクターが無償で診てくれるわけではない。

救急車代わりにつかっている車が現在4台あるというが、いずれも寄付されたもの。これでは足りないのだという。

なお、矛盾した話に思えるが、警察が彼らに電話をして、瀕死の人々の保護を依頼するのだという。それだけ、頼られている、あるいは他に彼らを引き取るすべがない、ということであろうか。

「死を目の前にした人たちには、食べたい物を、食べさせたいんです。彼らのほとんどがノンヴェジですから、肉も食べますよ。ある人は、最後にマトンビリヤニが食べたいというし、そう、果物を食べたがる人も多いです。ブドウとか、リンゴとか……。あと、最後にペプシを飲んでみたい、という人もいますよ」

最後の、晩餐。

もう本当に、ぐっとくる。

いろいろな思いが、巡り巡って、なんだかもう、気持ちがいっぱいいっぱいである。

「僕は、戦場に飛び込んだ兵士のようなものなんです。もう、一生、後戻りはできません。ぼくはここで生涯をすごします。ただ、ここで闘い続けるには、周囲の人々の祈りや助けが必要なんです」

![]()

さて、ひとしきりラジャの話を聞いた後、施設内を巡る。このオフィスがある施設は女性専用。すぐ近くに子供用のビルディングがあり、少し離れた場所に、昨年オープンしたばかりの男性専用の建物があるという。

左の写真は、わたしたちからの寄付の品。昨日購入したもの以外にも、他の方からの不用品などが集められた。右の写真は、時折ここを訪れているという韓国人男性、ソンさん。教会の関係者だという。

わたしたちを見るなり、満面の笑顔。わたしたちが日本人と知るや、いっそう顔をほころばせながら、

「おお! お隣さんではありませんか! ようこそいらっしゃいました」

と歓迎してくれる。彼はラジャの活動を心から敬意を持って見守っているようで、彼自身もヴォランティアで訪れているようだ。

周囲を見回せば、うつろな目をした女性たちが大半で、心塞ぐ思いであるが、ソンさんの笑顔がしみた。

当然ながら、ラジャの了解をとり、施設内の写真を撮影する。うつろな目をした女性たちにカメラを向けるのは憚られたが、目がしっかりしている、つまり正気の人たちには、目とゼスチャーで、撮影してもよいかと尋ねる。

写真を撮られるのが好きな人が多い国である。

何人かの女性たちが近寄って来る。

笑顔を見せてくれる女性には、ほっとする。

右の写真の、体格がよく、いかにも元気そうに見える彼女はしかし、HIVポジティヴなのだという。

彼女は自分から言葉を発し、ラジャや他の人とも「言葉」でコミュニケーションを図っている。

しかし、そのような人の方が、ここは少ない。

大半は「恍惚の人」である。

むしろその方が楽なのか、イスがあっても、地べたに寝転がる人たちが多い。

楽、というよりはもう、久しくの習慣になっているのかもしれない。

左の写真の、ピンク色の服を着た女性もまた、HIVポジティヴだという。

彼女の表情は一切動かず、目もうつろだ。

とはいえ、最早、喧噪の路上に放置されているわけではない。

最低限の衣食住が保証されている場所で、神のご加護と人々の救いを得て、ここにいられる。

「まだいいほう」なのだろうか。

まだいいほう、などという言葉を、わたしが軽々しく書き記す立場ではないのではあるが。

ここは女性たちが眠る場所。たとえボロボロでも、マットレスがある。ベッドの上で寝られる。室内は、清潔に整えられている。

この、木でできたオブジェのようなものは、ラジャの演台だという。ここで礼拝のようなことを行うのだという。

GOD LOVES YOU.

神は、あなたを愛している。

……さ、あらば、なぜ?

この女性は、わたしたちがオフィスでDVDを見ている間、運び込まれて来たようだ。妊娠6カ月の彼女。路上で暮らしていたらしい。

目立った外傷はないが、手足の皮膚が著しく荒れている。蚊に刺されたあとなどが、無数に残っている。

ドアのあたりでたたずんでいた女性。わたしに向かって、微笑みかけてくれた。それだけでもう、ほっとする。

これらは施設内の車。現在、ラジャは大きな車を必要としている。彼から「欲しいものリスト」を聞いたので、それをここに記しておきたい。

日々の食料品や衣類、現金での寄付はもちろん望まれているが、それ以外に欲しいものとして……

・十数名が乗れる小型バスのような車。

・貨物用のコンテナ2つほど(改造して家にする)

・大画面のテレビ(あるいはプロジェクター)

・350名にスピーチが行き届くスピーカー(アンプ)

このごろのバンガロールは早くも夏の匂いがするが、このあたりは日射を遮る木々もなく、日差しはより鋭い。青空がまばゆい。

この気候のおかげで、たとえ路上で暮らしていても、命を落とさずにすんだ人が多いのではないか……とさえ、思わされる。

さて、次は、すぐそばにある子ども向けのビルディングへ。赤ちゃんから16歳までの、35名の子どもがここで暮らしているという。

大半の子どもは学校に行っているが、小さな子供たちが何名か、残っていた。ちなみにカルナタカ州の公立(州政府運営)の学校は、以前も記した通り、非常に環境が悪いとのことで、私立に通わせているという。

「子供たちは、教育費がかかるからたいへんです。大人は食べ物を食べさせておけばいいですが、子どもは学校にいかせなければなりませんからね。たとえば一人のこどもに1カ月1000ルピー、いや500ルピーを支援してもらえるだけでも、本当に、助けになるんですよ」

と、ラジャ。

うつろな女性たちの目をばかり見て来たあとだということもあり、子供たちの鋭くも元気な視線と笑顔がうれしい。

古いサリーが天井から吊るされている。中をのぞくと赤ちゃんが。ゆりかご代わりである。そういえば、ムンバイのバス停で、やはりホームレスの女性がこうやって、古いサリーに赤ちゃんを吊るしていたのを思い出す。

あるいは先ほどの女性のように、妊娠中の女性が収容され、ここで出産したその子供たちだという。

ここにいる子供たちにHIVポジティヴはいないとのことだが、精神障害を抱えている様子の子どもも何人か見られた。

彼らが着用しているのは、すべて外部からの寄付の品々。ちなみにラジャ自身も、古着を着ているのだという。一見きちんとして見えるが、この少女の着ている服のように、ジッパーが壊れているものもある。

せめて上のフックだけでも、付け替えてあげたい衝動にかられる。

わたしを、バッグを、カメラを、べたべたと触って、人見知りもせず、笑顔で。

衛生面を考慮してなのだろうか、男女ともにベリーショートだ。

洋服で判断せねば、男の子なのか女の子なのか、よくわからない。

![]()

しばし子供たちと過ごして、気持ちを紛らわせたあと、再びオフィスのあるビルディングへ戻る。

現在改装中のキッチンなどを見せてもらう。

なにしろ350人もの大所帯だ。

食堂並みの設備が必要であろう。

主食のチャパティに使うATTA(無精製の全粒小麦粉)だけでも、1カ月に3トン必要だという。

1日当たり100キロ。

わたしたちが、「大量に買い込んだ」気がした大袋のチャパティは、わずか1〜2食分程度だったか。

間断なき支援が望まれることは、想像に難くない。

さて、ラジャやスタッフたちと別れ挨拶を交わす。

「この次は、男性たちも連れて来てください」と言われる。

※バンガロール在住の日本人男性の方々、近々ご一緒しませんか?

さて、帰路、男性専用の施設に立ち寄った。

まだでき上がって1年たらずというだけあり、全体にきれいだ。

屋外のスペースも広く、日よけもほどこされ、風が通り、心地のよい環境ではある。

しかしこちらの男性たちもまた、精神を病んでいる人が多いようで、みな、黙り込んでいる。

たとえば町中で、貧しくても元気で、仲間同士でのおしゃべりに興じている笑顔の人々を見慣れているだけに、この無口な静けさが異様な光景に思える。

男性は女性よりも身体障害者が多いらしい。何人かは一隅に備えられたテレビを見ている。

テレビを見ている人の中でも、「気が確かそうな人とそうでなさそうな人」が混在している。しかし互いにおしゃべりをする様子はない。

こちらに目を合わせて、互いに合掌をして挨拶ができる人もいる。そういう人は、かすかに表情を動かしてくれる。

青いイスに座った足の悪いお兄さん、そしてわたしの隣にいるお兄さんは、笑顔を見せてくれた。

老人介護施設に久しく預けられていた今は亡き祖母を、見舞ったときのことを思い出した。

わたしを誰ともわからず、自分をだれともわからず、ただ、プラスチックのコップを、テーブルに打ち付け、表情がなく、目は物体のように、そこにあるだけで、風景を反射するばかりのように見えて。

笑顔というものが、人が人として、いや、人らしくあるために、どれほどに、大切な物なのであろうかということを、今日、心の底から、痛感した。

左上の写真は、身体が健常な、つまり自分でベッドメーキングができる人たちの部屋。右上の部屋は、身体障害者の部屋。マットレスはビニール加工がされている。

写真ではきれいに見えるが、右の部屋は、糞尿の匂いが漂っている。掃除をしても、匂いがしみつくのであろう。

敷地内は、現在も造園が進められている。ブドウ畑が作られて、バナナの木も植えられている。

鳥やウサギなど、動物たちも飼育されている。精神科医からのアドヴァイスだという。心を病んだ人たちにとって、動物たちの存在は大切なのだ。

いや、心を病んでいない人たちにとっても、動物たちは。

アヒルのまばゆい白さが、目にしみる。

![]()

まだまだ、書き残しておきたいことはたくさんあるのだが、今日はこのへんにしておく。今まで、いろいろな慈善団体を訪問してきたが、やはりこの団体が最も「死」に近い場所だった。

思うところを総括できるほど、今は考えがまとまっていないが、それにしても、インド。

日常に、生死が見えている。

それを、看過することもできるし、直視することもできる。それを、どう自分のライフに反映させるかは、個々人の思うところ次第だ。

わたしは、自分がなにをどうしたいのか。お金を、行動力を、気持ちを、どのように使うべきなのか。

改めて、考えさせられている。

わたしは特段、慈悲の心に富んでいるわけでも、ヴォランティア精神が強いわけでもない。一カ所に奉仕を続けるつもりもないし、私利私欲が浅いわけでもない。

だからといって、居直って、身近な悲劇を看過することもできない。人はそれぞれに、それぞれができる形で、やるべきと思ったことを、やっていけばよいと思う。

だから、誰かに何かの行動を強要したり、無理に勧めたりするつもりはない。

ただし、関心はあるけれど、ひとりでは踏み出せない、踏み出すきっかけがない、という方には、お手伝いをしたいと思っている。共に、現状を、見に行きましょう、この目で確かめてみましょう、と、思う。

といっても、背中をドンと押すのではなく、人差し指でそっと、触れる程度の後押しではあるけれど。

![]()

バンガロールに住んでいる方々。

今回の慈善団体に限らず、これまでわたしが訪れた場所も含め、自分自身の目で確かめたいという方がいらっしゃれば、どうぞこの、ささやかな活動に参加なさってください。

あくまでも、自分の心と身体と時間に余裕があるときで、いいと思います。

「だれかのため」を超えたところの「じぶんのため」にもなるような、出会いがあると思います。

チャリティ・ティーパーティや団体訪問に参加できずとも、寄付金や寄付の品をお預けくだされば、必ずお届けします。

活動に賛同いただける方には、随時メールにてご連絡をしますので、その旨、こちらまで、お知らせください。

![]()

みなさんそれぞれに、思うところはおありだったろうと思う。

ともあれ、帰路にはみなで近場の韓国料理屋に立ち寄り、もりもりとランチを食べたのだった。

元気に食事ができることのありがたさを、噛み締めるように。

みなさま、お疲れさまでした!

Posted at 13:57 in ◉慈善団体訪問レポート | Permalink

10/02/2010

寄付金を託しに、BANGALORE EDUCATION TRUST再訪

このブログでも告知してきたBANGALORE EDUCATION TRUSTへの寄付。本日土曜日は「ガンディの生誕日」で祝日だったが、子供たちはプージャー(儀礼)に参加するべく登校するとのことだったので、訪問した。

ともにプージャーの様子を見学した。

3、4歳から16歳までの、約500名もの子供たちが1階のフロアに集合。

ぎゅうぎゅう詰めに座らせられて、しかしみな行儀よく、ガンディ信奉者の男性や、先生方の話を聞いている。

主には「カンナダ語」で語られたため、わたしにはさっぱりわからない。

しかし、

「ヒンドゥー教徒もイスラム教徒もキリスト教徒も、どんな宗教の人たちも仲良くしましょう」

というようなことを言っている箇所だけは、わかった。

年端のいかない子供たちが、どこま話を理解しているのかは定かではない。しかし、一生懸命に話を聞いている姿に打たれた。

左上のおじさんが、学校を運営しているナガラジ氏。プージャーの祭壇に火を灯しているところだ。今日は祝日ということもあってか、先日よりも元気であった。

左上の写真は、ガンディ信奉者のおじさんによるレクチャーが行われているところ。

わたしたち日本人に対しては、「日本は戦争を放棄した平和主義の国であり、非常にすばらしい」とコメントをくれるのだが、さまざまに思いを馳せれば、素直に喜べないところが哀しい。

異国に暮らしていると、否応なく、祖国を抱える。自分の行いのひとつひとつが「日本人の**」というふうに、日本人が冠される。

このような慈善活動においてはまた、わたし個人としてではなく、日本人として動きたいと思っている。ゆえに、「インド人の伴侶として」入り込むのではなく、「日本人として」関わっている。

周囲のインド人に対してではなく、敢えて日本の方々にお声をおかけしていることにも、それなりの思いがあってのことだ。さておき、少なからず賛同してくださる方々が存在するだけ、うれしいことだと思っている。

右上の写真は、奇しくも今日、ガンディと同じく誕生日を迎えた少年。

インドでは誕生日の人本人が、周囲の人々にごちそうをするなど「もてなす」習慣があることから、彼がわたしたちゲストにキャンディを配ってくれているところだ。

プージャーのあとはしばらく、ガンディ信奉者のおじさんにつかまって、あれこれと話を聞かされていた夫。

その後は「基本、苦手」な子供たちとも触れ合い、ナガラジ氏とも学校についてあれこれと語り合っていたようだった。

他の同行者のみなさんも、子供たちと言葉を交わしたり、校内を見学させてもらったりした。

授業の様子を見られなかったのは残念だが、しかし子供たちとしっかりと触れ合えたという点においては、とても意義深い時間だったのではないかと思う。

クレヨンなどの文房具を持参して来てくれた友人は、先生たちからの依頼で、子供たちに数本ずつ手渡していた。子供たちは使いかけのクレヨンを、しかし大切そうに受け取って、うれしそうに持ち帰っていた。

「アンティ! アンティ!」「What is your name?」と叫びつつ、わらわらと近寄って来る小さな子供たちからは、「握手しまくり攻撃」を受けるのだが、大きな子供たちは隅っこで固まっている。

すでに顔なじみの彼らに近寄って声をかける。見た目、おっさんだが、話し始めるとまだあどけない14、5歳の彼ら。それにしても、大きい!

「僕たち、バレーボールをやってるから、大きいんです」

と誇らしげだ。身長は高いが、顔がちっちゃい! 足が長い!

こうして写真を載せるのが憚られるほど、「異人種」を痛感させられる容姿である。

ついでに言えば、このガールズたちの均整の取れた体型。

自分の顔が目立ちすぎて、怖い。

遠近法が狂ってる。

という感じである。

こんなにすんなりとした子供たちが、しかし成長し、結婚して30歳も過ぎると、急激過激に肥満して、見る影もなくなるから、また不思議なものである。などと、そんなことはどうでもいいのである。

「写真を撮ってくれ攻撃」もしばし続き、なにがなんだかわからない状況だ。それでも、多くの子供たちの力いっぱい元気な笑顔を大量に見られて、本当によかった。

前回、チャリティ・ティーパーティで集められた寄付金をお渡ししたとき、「この次は、もう1つゼロが欲しい」と率直に言っていたナガラジ氏。

今日は、その言葉通り、合計55,000ルピーを寄付することができた。日本円にして約11万円。先生方の月給が1万5000円程度であることを思えば、決して小さい額ではない。

ナガラジ氏だけでなく、先生方も、感謝の意を表してくれた。こうして、自分たちが寄付したお金が、確実に誰かの役に立っていることを見届けられることは、とても意義深いことだと思う。

今回、学校訪問に参加できなかったものの、寄付金を託してくれた方々に対して、改めてこの場で、学校関係者にかわり、感謝したい。

* * *

学校の状況については、以下の記録をご覧ください。

Posted at 08:42 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Bangalore Education Trust | Permalink

09/03/2010

バンガロール・エデュケーション・トラストを訪問

揃いの制服に身を包み、きれいに三つ編みを束ね、はにかむように微笑む、利発そうな少女たち。彼女たち、いや彼女たちだけではない、この無料の学校に通う約500名の子どもたち……。

彼らの両親は、超低所得者層に属する人々。公立の学校にすら通わせるお金もなければ、子どもに教育を受けさせようという意識もない、子どもには早いうちから働いて欲しいと望む人々。

教師たちが働きかけても決して学校に来ることはなく。むしろ子どもを辞めさせようとする親を説得することの方が多いという。

先日開催した第9回チャリティ・ティーパーティ。第8回分の寄付金と併せて7100ルピー、それに寄付の品々を伴って、このBANGALORE EDUCATION TRUSTを訪れた。

バンガロール市街北部、ヤラハンカにある無料の学校。制服や教材、ノートなどすべてを、無料で支給している。

わたし自身は昨年の2月、一度訪れていたのだが、今回は参加者がみな新しくバンガロールを訪れた人ばかりだということもあり、再びこの学校を訪問することにしたのだった。

この学校は、幼稚園児から高校生、つまり5歳から17歳までの子供たち総勢470人が、学び舎をともにしている。生徒は界隈に暮らす貧しい家庭の子供たち。学費や文房具、教科書などはすべて無料だ。

創設に関わり管理をしているのは、写真右下のナガラジ氏 (Mr. Nagaraj)。若いころはビジネスをしており、市街西部のマレシュワラムに50年ほど暮らしているのだという。

学校のあるこの土地は、彼が数十年前に購入した私有地だとのこと。現在70歳の彼は生涯独身で、兄弟も家族もないという。自分のためのお金をはさほど必要ないので、貧しい子供たちのたちの教育のために、1994年、この学校を立ち上げた。

創設にあたっては、ゴア(インド西部)で行われた会合(NGO団体の会合だと思われる)で出会ったスイスとドイツの慈善団体から多大な寄付金を受けたとのこと。左下の礎石がそれだ。

礎石の下の部分の石がいびつに削られているのは、訪れた支持者たちから、「我々は名声のために慈善活動をしているわけではないので、名前を載せないでほしい」と頼まれたことから、削ったのだという。

現在も、スイスやドイツをはじめ、オーストラリアなど海外の企業や個人からの寄付金の他、ナガラジ氏の友人や知人、地元の支援者の寄付金によって運営されているという。

ただ、昨今の不景気もあり、寄付金が思うように集まらず、現在、政府の援助を仰ぐべく申請しているところだという。

今回の訪問で胸に迫ったのは、子どもたちの笑顔とは裏腹の、ナガラジ氏の沈み込んだ様子だった。そもそも、アポイントメントを入れるときから、様子が違っていた。

日にちを勘違いしたということだけではなく、強い疲労感のようなものが、電話口から伝わって来たのだ。

1年半前に訪れたときよりとは、明らかに違う。

「運営のための資金が足らず、教師たちに支払う給料がまかなえない」

「このごろは、ぐっすりと眠れない」

みなと子どもたちの教室を巡る合間合間にも、そのようなことを口にする。最後に寄付金を渡したところ、最初は冗談のように、

「百万ドルくらい、くれるとうれしいのだが」

と言っていたのがだ、実際に7100ルピー(1万4千円程度)を渡したところ、

「もう一つ、ゼロが欲しいな」

と、しんみり言う。

スイスやドイツの創業に関わった人々も、このごろは送金が滞りがちだという。

「もう、人に寄付を乞うのも疲れてしまってね。どうしていいやら、わからない状況なんだよ」

前回訪れたときは、マレシュワラムに家があると言っていたが、今はこの学校の近くに住んでいるという。家は多分、売り払ったのかもしれない。彼の個人的な資産はすべて、この学校につぎ込まれてしまったようだ。

天涯孤独だと言う身の上の彼が、自分の築いた資産を、恵まれぬ子どもたちの教育に注ごうとした気持ちは痛いほどわかる。しかし、来る者は拒まずで受け入れるものの、寄付金を集めるべく力が絶対的に足りていない様子である。

貧しい子供たちは、なぜ公立の学校に通わないのか? そう思う人もあるだろう。

このBANGALORE EDUCATION TRUSTは、制服も教材もノートも、すべて無料で支給している。しかし、公立学校は、制服代などを自分で支払わねばならない。

ナガラジ氏によれば、月々500ルピー前後の出費に加え、寄付金も要請されるから、年間少なくとも1万ルピーは払わなければならないとのこと。

年間2万円。

わずか2万円なら、払えるだろう。そう思う人が多いことだろう。しかしインドは、たとえ高度経済成長のただ中で、人々が経済力をつけて来たとはいえ、いまだ国民の半数程度が、年収数十万円以下、なのである。

1日の世帯収入が数百円程度の低所得者層の人々にとって、年間2万円は大きい。そんな金を子どもに出すくらいなら、早いうちから働かせたい。それが本音なのである。

教育を受けていない両親の意識もまた低く、教育の重要性を理解していない。だからナガラジ氏をはじめ、先生方が親を招いての会合を企画しても、決して親は訪れないという。

むしろ、子どもに学校を辞めさせ、働かせようとする親たちを説得することに、エネルギーを要するとのことだ。

幼児から18歳(高校生)までの子どもたちを受け入れているこの学校。公立学校のシラバスに従い、カンナダ語、ヒンディー語、英語、算数、理科、社会を教えている。音楽やスポーツも行う。

「アンティ! アンティ!」

と叫びながら、自分のノートを見せてくれる子どもたち。まだ10歳ほどのこどもたちが、内臓の図などを克明に描いているのにも驚かされる。

行儀よく、明るく、元気で、わたしたちを歓迎してくれる子どもたち。彼らの家族の多くはしかし、彼らの可能性を摘み取ろうとしているということが、にわかには信じ難い。

「ドクターになりたい」

「弁護士になりたい」

「先生になりたい」

「ポリスになりたい」

夢を語る子どもたちの、しかし現実は決して明るくない。ここを卒業する子どもたちの半数は、ローカルの大学に進学するものの、学費が払えず中退する子どもの方が圧倒的に多いらしい。

結局は、望む職業にもつけず、低所得の仕事しか得られないのが現状だとのこと。

ところで、インドの学校の97%が公立だという。そのクオリティは州や都市によって大きく異なるが、少なくともカルナタカ州、バンガロールのそれは、決して良好ではない。

時折新聞で目にするのは「トイレ」の問題。教育以前に、女子トイレがなく、学校に行けないという子どもたちもあるのだ。

建築物の老朽化、水漏れ、その他。公立学校の問題も尽きない。

教師たちの質もピンからキリ。彼らへの給与も少なく、月収が7000ルピー程度(14000円ほど)との記事も出ていた。

それに比べれば、この学校は衛生的で、教育も行き届き、非常に恵まれた環境であるといえるだろう。教師の質も非常にいいのだとナガラジ氏が言っていたが、それは教室の様子を見ていると伝わってくる。

先生方の尽力があってこその、この学校の運営なのであろうが、しかし彼らへの給料がきちんと払えないということが、ナガラジ氏の心をどれほど苦しめているか、想像に難くない。

上の写真。楽器やスポーツ用具はOWC (Overseas Women's Club) が支援したという。このほか備品、制服の一部をOWCが支援していることをナガラジ氏は教えてくれた。

コンピュータはリライアンスが提供してくれたとのこと。お金であれ、備品であれ、使えるものならなんでも、役に立つ。

OWCが支援する26の慈善団体から、これまで約10の団体を訪れて来た。いずれも、切迫した経営だ。わたしたちが行っているような、少額の支援では「焼け石に水」としかいいようがない。

わたし自身は、バンガロールに暮らす日本人の方々に、少しでも慈善団体の現状を見ていただきたく、このような機会を作って来た。少しでも、そこから広がる何かがあることも、期待しつつ。

しかしながら、もっと根源的に、実質的に、サポートできるような何かについてを、考えるべき時期に来ているとも思う。

バンガロールに進出している日本企業など、力のある立場の人たちが、CSRの一環として、より積極的に動くことで、地域社会への貢献が実現できるのではないだろうかとも、思う。

右上の写真の先生は、毎朝50キロもの遠方から通勤しているのだという。道路交通事情の悪いインドでの50キロといえば、相当の距離だ。

しかしながら、彼女はこの学校が好きで、子どもたちが好きで、敢えてここを職場に選んだのだという。彼女の思いは、生徒たちに伝わっていると、子どもたちの様子を見ていると、痛いほどに伝わってくる。

この、少女たち。こうして改めて、写真に写った彼女たちの表情を、一人一人見つめていると、その一人一人の可能性の尊さが伝わって来て、なんとかならないものか、との思いにかられる。

袖振り合うも他生の縁。

出会ってしまったら、出会わなかったことにはできない。

どうみても、おっさんにしか見えないティーンエージャーの彼ら。まもなく大学進学だとのことだが、彼らがいったいどのような職業に就くのか。

幼い子どもたちの、屈託のなさは、もちろん彼らにはなく、彼らにはもう、自分たちの現実が見えているのかもしれない。

ナガラジ氏の嘆きが、今回は痛いほど伝わって来た。帰宅してからも、まとまらぬ思いが堂々巡りで、夫ともあれこれと相談した。

彼自身、現在携わっているプロジェクトのひとつに、インドにおける教育機関への投資があり、インドの教育事情についてを調べているところで、さまざまな情報を与えてくれる。

彼の仕事の方向性と、わたし自身が思うところでは、大きな意識の隔たりがあるものの、ともあれ現状を知るという意味では役に立つ。

何を行うにしてもリサーチは欠かせず、しかしインドのそれの「一筋縄ではいかない」現状には、途方に暮れる思いだ。

![]()

※前回訪問時の記録↓

■貧しい家庭の子に教育を。スラムで打ちのめされる(←Click!)

Posted at 12:06 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Bangalore Education Trust | Permalink

07/14/2010

貧困層の女性を支援。ドミニカン・シスターズを訪問

ドミニカン・シスターズに子どもたちを預けている低所得者層の女性たち。シスターから家計管理の方法なども教わるなどの勉強会にも参加している。

本日、OWCが毎月開催しているロードトリップに参加した。今回の目的地は、OWCが支援している慈善団体の一つであるドミニカン・シスターズ (Dominican Sisters)。

午前10時半、約10名の参加者が、インディラナガールの80フィートロード沿いにあるドミニカン・シスターズに現地集合。シスターのジニに挨拶をする。

この教会では、界隈のスラムなどに暮らす低所得者層の女性たちに対し、セルフヘルプなどの啓蒙(教育)をする一方、女性たちが働きにでやすいよう、無料の託児所としても機能している。

まずは、集会所に通され、子どもたち(2歳〜5歳の幼児)による歓迎会に出席する。遅れて来た参加者があったことから、15分ほど子どもたちを待たせてしまったのだが、じっと大人しく座っている。

このような施設を訪れるといつも驚かされるのは、小さな子どもたちの行儀のよさ。決してスパルタで厳しくされている、という様子でもないのに、みな、辛抱強く、決して暴れたり騒いだりしないのだ。

中には泣き出す子どももいたが、シスターたちはやさしくたしなめ、泣き止まない子は別室に連れて行って諭すなど、教育が行き届いている。

「こんにちは、アンティ!!」

と言いながら、敬礼する。その様子が、本当にかわいらしい。そのあと、みなで一緒に歌を歌う。出し物を披露する子どもたちは、華やかに着飾り、かつメイクも入念。

「いったい、その衣裳はどこで調達したの?」

と、いうようなものばかりで、楽しい。

全身スパンコール付きのファッションを身にまとった彼女は、一人でダンス。子どもたちも、大人しく友だちのダンスを観賞している。

約30分ほどの歓迎会が終わった後は、別室に移り、ドミニカン・シスターズの活動についてのレクチャーが、シスターのジニによって行われる。

聖ドミニクの精神に基づき、フランス人の修道女が始めたこの活動は、37カ国にネットワークを持ち、インドにも数カ所の拠点があるという。

バンガロール拠点のこの教会では、貧しい人を助け、支えるべく、女性たちへの支援を行っている。バンガロールには現在800ほどのスラムがあり、狭い空間に大家族がひしめきあって暮らしている。

男性が働くだけでは一家を養えず(平均月収5000〜6000ルピー)、妻も働く必要がある。しかし、子どもがいては自由に動けないことから、ここでは無料で託児所を提供している。

また、女性たちに貯金をすることを教えるための教育も行っている。マイクロファイナンスの市場が世界的に注目されているが、ここではその傾向が間近に見られた。

読み書きが十分にできない、また銀行口座開設の方法がわからない彼女たちに同行し、銀行口座を開く手助けをし、同時に、家計管理の方法を伝授する。

ダウリ(持参金)に苦しむ嫁と嫁側の家族は、結婚してからも、苦悩から逃れられない場合が多い。夫が働かず、酒ばかり飲んでいるというのもよくある話。

妻は稼ぎ手であると同時に、家事もすべてこなせばならない、まさに過酷な生活を送っている人も少なくないのだ。

そんな女性たちを支援すべく、縫製などの職業訓練を受けさせるほか、健康診断や各種勉強会(セルフヘルプ)を実施、子どもへの教育方法についても啓蒙している。

この託児所が開設されて以来、1900人もの子どもたちを預かってきたとのことだが、その子どもたちの60%以上が、専門学校や大学に進んでいるのだという。

また、エンターテインメントのプログラムも充実。女性たちに息抜きと楽しみの時間を与えるため、ダンスのクラスなども開いているという。

ジニのレクチャーが終わった後は、ここでお世話になっている女性たちとの意見交換が行われた。カンナダ語での会話のため、ジニの通訳が必要であったが、いずれにしても、彼女たちの明るさ、たくましさ、饒舌さが伝わってくる。

「夫が酒ばかりのんで、なにもしない。義理の家族も、子どもたちの面倒も、すべてわたしが見ている」

「これまでは男が家を支配していたけれど、今はお金の管理もわたしがして、女が強くなった」

「以前は夫が外出を許さなかったが、今は教会の仲間と活動しているといえば、許されるようになった」

「シスターに出会うまでは、結婚したら人生は終わりだと思っていた。けれど、ここへ来て、いろいろと学び、ダンスもできて、とても楽しい」

……まだ年若い母親たちが、笑顔で語る。

貧しい家庭の子どもたちは、まともな教育を受けさせてもらえないどころか、児童就労に駆り出されることも少なくない現状にあって、シスターたちの活動は、本当に必要とされており、意義深いことであると痛感する。

彼女たちは各方面からの寄付(金銭、品々、あるいは労力)を必要としている。CSR(企業の社会貢献)の一環として、建物をペイントしたり、修復したりという作業をしてくれている企業もあるとのこと。

今回と次回のチャリティ・ティーパーティによって集められる寄付金と寄付の品々は、このドミニカン・シスターズに託そうと考えている。

8月末、あるいは9月上旬の訪問を予定している。同行をご希望の方もあると思うので、改めて別途、ご連絡したい。

■DOMINICANS IN INDIA(←Click!)

Posted at 08:01 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Dominican Sisters | Permalink

07/28/2009

[Bangalore] 動物保護施設CUPAを訪問

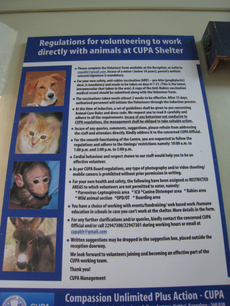

本日は、先週行ったチャリティ・ティーパーティで集められた寄付金を携えて、バンガロール北西部にある動物保護施設CUPAへと赴いた。

いつもは、OWCが支援している20を超える慈善団体の中から寄付先を決めているが、CUPAはその中に含まれていない。まずは「人間向けの施設」が優先されているのだということ。

今回、ご自身もイヌをお飼いになっていて、CUPAとの関わりをお持ちのティーパーティ参加者から、CUPAの活動内容を説明されたと同時に、支援を示唆されたこともあり、寄付と訪問を実施することにした次第。

チャリティ・ティーパーティは基本的に、わたし自身がOWCの日本人会員のお世話係をしていることから、日本人会員の方を対象にお声をかけているが、実際のところ、OWCとは関係がない。従ってはOWCとはつながりのないこの団体を選んでも支障はない。

★ ★ ★

CUPAは故クリスタル・ロジャーズ (Crystal Rogers) という英国人女性によって1991年にバンガロールに創設された団体。クリスタルは1959年に、首都デリーにおいて見捨てたられた動物たちのための施設である "The Animal Friends" を立ち上げて以来、インドでさまざま動物に関わる活動を展開し、動物愛護の活動家として多くの人々に影響を与えてきたという。

さて、CUPAでは、まずマネージャーであるスパルナの部屋を訪ね、挨拶を交わし、寄付金を託す。わたしたちからの寄付金(合計7000ルピー)は、ABC(Animal Birth Control) Program 、つまり野良イヌなどの産児制限の手術費用に充ててもらうことにした。

バンガロールで唯一の動物保護施設であるCUPAは、獣医大学から借り受けている大学裏の一部敷地を拠点としている。慈善団体の多くがそうであるように、ここもまた多くの人々のヴォランティアで成り立っており、ぎりぎりの資金でまかなっているようだ。

バンガロールで、動物たちが事故やトラブルに巻き込まれた場合、CUPA唯一の救急車が出動し、現場に駆けつける。野良イヌの他、ネコ、牛、ラクダ、ヤギ、野鳥など、さまざまな生き物たちが運び込まれて処置を受ける。

なにしろバンガロールで唯一の動物向け施設である。24時間態勢で動いており、ともかくは忙しいようだ。

ところでインドでは、食用を除いては「動物を殺してはならない」と法律で定められているらしく、日本のように保健所が野良イヌを捕らえて殺処分するなどということはない。

だからこそ、路傍にはさまざまな動物が溢れているわけだが、それは同時に、狂犬病ほか多くの問題を抱えている。

野良イヌが子どもを襲ったというニュースは時折、新聞で見かけるし、逆に人間が動物を虐待するケースも少なくないという。

イヌに関しては、自動車などに撥ねられるなどの交通事故が多いとのことで、市井でも足が一本足りない身体障害犬をしばしば目にする。

インドでは神聖視されているはずの牛ですら、負傷している場合も多いという。ちなみにデリーの牛はゴミの中からプラスチックやビニル袋を誤って食べてしまい、身体に変調を来す牛が多いらしいが、バンガロールでは事故が多いとのこと。

★ ★ ★

CUPAでは、傷を負った動物の保護だけでなく、野良イヌの狂犬病予防注射の接種や、去勢/避妊手術の実施、野良イヌの里親募集とその実施など、動物に関わるさまざまな助けを行っている。

里親は常時募集しているとのこと。里親希望者には数回に亘って来訪してもらい、面接にて住まいの環境などを確認する他、イヌとの散歩などを通して相性の善し悪しを確認した上で、里子に出すのだという。

わたしたちが訪問している間にも、引き取られていくイヌがいた。

ちなみに、引き取り手のないイヌたちは、然るべき治療と予防接種、虚勢/避妊手術を受けた上で、再び路上に戻す場合もあるという。

インドの路上でよく見かける感じの、だらしないイヌたち。しかしよく見ると、彼らはそれぞれに負傷者、いや負傷犬である。

左上の、おもちゃの乳母車を解体して作られたと思しき義足を着用したイヌ。運ばれて来たときは瀕死の状態で、助かる見込みは浅かったとのこと。それが今では元気いっぱいのわんぱく犬。他の犬たちを「仕切っている」ムードを醸し出している。

★ ★ ★

ちなみにCUPAは、民間からの寄付によって成り立っているが、中でもゴールドマン・サックスとドイチェ・バンク(ドイツ銀行)が主たるサポートとなっているとのこと。

金銭的な寄付だけでなく、社員を含め、肉体労働を伴うヴォランティアも行っているようだ。建物の外壁なども、企業の支援によって行われたとのこと。思えば前回訪れたアシュウィニの壁画もまた、米企業が施したものだった。

わたし自身が、少なからず慈善団体に関わるようになって1年余り。欧米の企業が、CSR (Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任) (←文字をクリック)の一環として、このような施設を支援していることを目の当たりして、思うところ、多々ある。

以前も書いたが、欧米の企業は、駐在員らの夫人に対して、現地でのヴォランティア活動を奨励するべく、さまざまな情報提供などを積極的に行っている。

滞在査証(ヴィザ)の都合上、本国で仕事をしていたものの、駐在員の妻というステイタスでは仕事ができない。そういう女性たちの力を、ヴォランティアに向けさせるというものである。

このような姿勢は、日本人も真似して悪くないと、個人的には常々感じている。まさに、「社会的責任」として。

★ ★ ★

日本の殺処分の現状を知りたく、インターネットで検索したところ、いくつかのショッキングな映像を見つけた。見るに辛いシーンもあるが、知っておくべきことでもあると思う。

わたしは特段、動物愛護精神を持っているわけでもなく、菜食主義者でもなく、極めて普通である。その普通のわたしでも、そこには堪え難い事実があった。

殺処分されるイヌの大半は、飼い主たちが動物管理センターに運んでくるという。飼い犬の種類に「流行り廃り」があって、流行を過ぎた種類のイヌが運び込まれてくるのだという。

信じられない。信じられないが、殺されるイヌやネコは年間約39万匹に上るという。

CUPAの、あのおんぼろな保護施設とは比べ物にならないほど、清潔な場所。

比べ物にならないほど、機能的で、高級感漂う施設の中で、預けられて3日後には、次々に殺されているイヌたち。しかもそれは、経費節減のために選ばれた、安楽死ではなく、密室に二酸化炭素を送られての「窒息死」という方法で、苦しみながら。

★ ★ ★

インドはとても問題の多い国だ。日本とは比べ物にならないくらいに。しかし、先進国である日本で、こんなことが起こっているとは、わたしもこの映像を見るまで、知らなかった。

殺処分となるのは、野良イヌよりも、飼い主が手放すイヌたちの方が圧倒的に多いという事実。

野良イヌの多いインド。それはいかにも「立ち後れている感じ」が漂う光景で、先進国から訪れた人たちにとっては、眉をひそめられがちな状況だ。

道ばたには、野良イヌがごろごろとしていて、最早人間とイヌとが共存しているといった様子でもある。昼間は路傍で、いや、道路の真ん中に寝そべって怠惰で、しかし夜になると妙に元気になって街を駆け巡るイヌ。

まるで「昼間の世界は人間たちに譲ってやっているが、夜の世界は俺たちの天下だ」とでもいわんばかりに。

しかし、この事実を知って、考えが大きく変わった。確かに問題はあれど、インドは、インドなりの、こうして住んで、触れてみて、実態を知ってようやく理解できる、立ち後れているとは言い切れない、あるいは懐の広さというものがあるということを。

路傍に暮らすおじさんが、野良イヌの頭をグイグイと撫でながら、ニコニコしている。

門番の坐る傍らで、同じように坐る野良イヌのつぶらな瞳。

敢えて歩道のど真ん中の、歩行に邪魔になる場所にどてっと寝転ぶイヌ軍団。

いろいろな、野良イヌの光景が浮かび上がって来て、あんたたち、殺されずに生きられるところに生まれて来てよかったね、と、思う。

この国に暮らし始めてから、学ばされることは、とても多い。

Posted at 21:23 in ◉慈善団体訪問レポート, ○CUPA (Animal Care) | Permalink

06/23/2009

寄付を携えて、慈善団体アシュウィニを訪問。

先週行ったチャリティ・ティーパーティで集まった寄付金と寄付の品々を持って、OWCが支援する慈善団体の一つであるアシュウィニ (Ashwini Charitable Trust) を訪問した。

アシュウィニは、スジャータという女性によって、2000年に創設された、貧しい家庭の子供たちのための、「塾」あるいは「学習センター」のようなもの。

アシュウィニは、スジャータという女性によって、2000年に創設された、貧しい家庭の子供たちのための、「塾」あるいは「学習センター」のようなもの。

右写真の中央に立っているのがスジャータだ。

企業や個人の寄付やヴォランティア活動によって成り立っているというこの施設。

教師らには賃金が支払われるが、スジャータをはじめとするスタッフはみな無償での労働だという。

現在、4歳から15、6歳までの子供たちが、放課後、ここに集う。

スジャータ曰く、アシュウィニで採用している教育方法論は、米国の心理学者、ハワード・ガードナー(Howard Gardner) のメソッドに基づいているとのこと。

子ども一人一人の個性を重視し、長所を伸ばすべく、机に向かっての学習だけでなく、ダンスやスポーツ、音楽や美術など、多岐に亘るアクティヴィティを体験させている。

ちなみにインドにおいて「貧しい人々」の幅は非常に広いため、支援の対象となる子供たちの家庭の経済状態を知るのは大切なこと。生徒は家庭訪問などを通して選んでいるという。

創設当時は9人だった子供たちは、今では122人となり、学校の建物も2カ所に分かれている。

アシュウィニに通っているのは、施設のあるULSOOR LAKE周辺在住で、中でも父親がアルコール中毒などで仕事もままならず、母親はメイドとして働き、しかし母親の平均賃金は月給500ルピー(1000円程度)、つまり1カ月の世帯収入が3000円程度の家庭の子供たちだという。

インドにおいては、メイドといってもピンからキリで、ここでいうメイドは中流階級の人々が雇うメイドのことである。富裕層や駐在員が雇うメイドの相場に比して1割程度の収入だ。

このような家庭の子供たちは、学費の安い公立高校に通っているが、7年生(日本でいう新中学生)になると急に学費が上がるため、子供たちを学校に通わせなくなる家庭が増える。

アシュウィニでは、そのような子供たちの学費の援助に加え、施設内での教育や食事、制服の支給などを無償で行っているとのこと。

たいていの施設は小切手でしか受け付けないため、小切手を持参した。

ところが、この施設は外国籍の名義の小切手を受けられないとのこと。

慈善団体としての登録の際の、申請の形態にもよるようだ。

ともあれ、州政府からの検査が入ることもあるとかで、むしろ現金であればいいとのこと。

小切手を持参したものの、現金で支払った。なお、わたしたちの寄付金の使途先は、現在一番不足している食料費に充てられるとのことだ。

今回、同行してくれたOWC日本人会員の方々とともに、しばらくスジャータと話をする。

いつもに比べると、子供たちと触れ合う時間が少なかったものの、バンガロールにおける日本人女性のことを知ってもらう上でも、いい機会だったと思う。

情操教育を重視していることもあり、ぜひとも折り紙などを教えに来てほしいとのリクエストもあった。定期的に通うのは難しいかもしれないが、単発的な訪問なら可能な人もあるだろう。

機会を見て、今度は子供たちと接するべく、おりがみを教えに行きたいとも思った。

Posted at 16:37 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Ashwini Charitable Trust | Permalink

02/25/2009

バンガロール・エデュケーション・トラストを訪問

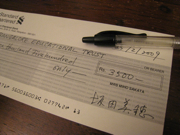

先日開催した第3回チャリティ・ティーパーティ。集められた3500ルピーの寄付先を決めるべく、OWCが支援する二十余りの慈善団体から、今回はBANGALORE EDUCATION TRUSTを選んだ。

バンガロール郊外のヤラハンカ (YELAHANKA) と呼ばれる場所で、貧しい子どもたちのために無償で教育を受けさせている施設だ。

あらかじめ、マネージャーであるナガラジ氏 (Mr. Nagaraj)へ連絡を入れ、訪問する旨を伝える。同時に、寄付金以外の寄付の品についても問い合わせたところ、古着なども受け付けているとのこと。

以前、フランス在住の日本人女性読者の方が送ってくれた子どもの古着をはじめ、我が家の古着なども、まとめて袋詰めにして車に積み込んだ。

今回、他の日本人女性にも声をおかけしたところ、4人の方が同行されたいとのことだったので、市内で合流し、現地へと向かったのだった。

今回、他の日本人女性にも声をおかけしたところ、4人の方が同行されたいとのことだったので、市内で合流し、現地へと向かったのだった。

案の定、ウェブサイトから印刷しておいた地図は、まるで「空想地図」のようにでたらめで、なかなか現地にたどり着けない。

学校へ電話を入れたところ、先生の一人がバイクで迎えに来てくれた。

インドの地図は「デフォルメ」の域を超えて、制作者の願望や幻想が入り交じっていることが多いので、あてにすべきではないということを書き添えておく。

ヤラハンカ界隈は、バンガロール新空港が近いこともあり、開発著しく、道路はあちこちで砂塵を巻き上げ、大きなトラックが行き交い、とらえどころのない風景だ。

![]()

大通りをそれて集落に入り、左折右折を繰り返した果てに、その学校、BANGALORE EDUCATION TRUSTはあった。

この学校は、幼稚園児から高校生、つまり5歳から17歳までの子供たち総勢470人が、学び舎をともにしている。生徒は界隈に暮らす貧しい家庭の子供たち。学費や文房具、教科書などはすべて無料だ。

創設に関わり管理をしているのは、写真右下のナガラジ氏 (Mr. Nagaraj)。若いころはビジネスをしており、市街西部のマレシュワラムに50年ほど暮らしているのだという。

学校のあるこの土地は、彼が数十年前に購入した私有地だとのこと。現在70歳の彼は生涯独身で、兄弟も家族もないという。自分のためのお金をはさほど必要ないので、貧しい子供たちのたちの教育のために、1994年、この学校を立ち上げた。

創設にあたっては、ゴアで行われた会合(NGO団体の会合だと思われる)で出会ったスイスとドイツの慈善団体から多大な寄付金を受けたとのこと。左下の礎石がそれだ。

礎石の下の部分の石がいびつに削られているのは、訪れた支持者たちから、「我々は名声のために慈善活動をしているわけではないので、名前を載せないでほしい」と頼まれたことから、削ったのだという。

現在も、スイスやドイツをはじめ、オーストラリアなど海外の企業や個人からの寄付金の他、ナガラジ氏の友人や知人、地元の支援者の寄付金によって運営されているという。

ただ、昨今の不景気もあり、寄付金が思うように集まらず、現在、政府の援助を仰ぐべく申請しているところだという。

以前訪れたクレセント・トラストの創設者にしても、アガペ・チルドレンセンターの創設者にしてもそうだが、彼らが、貧しい人たちの助けのために、自らの人生を懸けて尽力している様子が伝わってくる。

こういう人たちのおかげで、多くの子供たちの未来が開けているのだ。

ナガラジ氏曰く、入学に際してはなんの試験も条件もないとのこと。訪れる子供たちをすべて、受け入れているのだという。だから子供たちも、同じ低所得者層ながらもその経済的背景は微妙に上下があるようだ。

ともあれ、望む人をみな、受け入れる。豊かな素地を持つ子供たちに、教育の機会を与えている。

学校は狭い土地に、建ぺい率いっぱいいっぱいに建てられた3階建ての建物だ。校内は清潔で明るく、とても雰囲気がよい。

インドの国旗や国花(蓮)、国鳥(孔雀)、国の果物(マンゴー)などの絵が大きく、とても丁寧に描かれていて、その心遣いに子供たちへの愛情を感じる。

左上の写真は先生方。彼らには、もちろん給与が支払われている。ナガラジ氏のみが無償での活動である。

さて、わたしたちは、朝10時前に到着し、12時過ぎるまで、2時間以上もここで過ごした。すべての教室を案内してもらったので、ずいぶんとたくさん写真を撮影した。そのなかから、子供たちの様子をお伝えするべく、いくつかを掲載する。

●幼稚園(5歳)の子どもたち。

最年少の彼らは、各自小さな黒板を持って、白墨で文字を書く練習をしているところだった。数字、カンナダ語(カルナタカ州の言語)、アルファベットなどを一生懸命綴っている。

肌を白く汚しながらも、その小さな手で小さな白墨を握りしめて書く子供たち。アルファベットをとても上手に書いていた男の子。写真を撮らせてと頼んだら、緊張している。本当にかわいらしい。

女の子とたちは、男の子に比べると「おねえさん」とう感じてとてもしっかりしている。さて、お勉強の後は牛乳の時間。みな、行儀よく一列に並んで、先生からコップに牛乳を注いでもらう。

おいしそうに牛乳を飲む子供たち。ロンパールームを思い出す。わざわざ番組の中で、子どもたちが牛乳を飲むシーンを映し出していたあのころ。

●1年生、2年生の子どもたち

教室に入ると、それぞれのクラスの子供たちが、それぞれに歌を歌ってくれる。それは先生や学びへの感謝の歌であったり、国を讃える歌であったり。

子供たちと言葉を交わし、ノートやスケッチブックを見せてもらったりする。女の子たちがダンスを披露してもくれる。右下の写真はカンナダ語の一覧表。先生が「み」と「ほ」の文字を指し示してくれているところ。

●3年生の子どもたち

子どものころは、女の子の方が本当にしっかりとして見える。優等生らしきカヴィタちゃんは、次々に課題のようなものを見せてくれる。

一方の男の子たちは写真におさまろうとにぎやかだ。それにしても、これまで訪れた慈善団体に共通して言えるのは、子どもたちへの教育が徹底していること。本当に感心させられる。

さて、このクラスでも、女の子たちがダンスを披露してくれた。伝統的な踊りらしいが、なにやらとても「セクシー」な身のこなし。

以前ボリウッドダンスのことを書いた時にも記したが、インドの踊りは「ピンクレディー的」であると、改めて思う。

●4年生の子どもたち

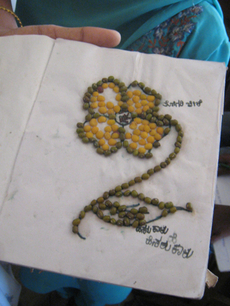

図画工作の作品。鉛筆を削った後のゴミを花に見立てている。また、アイスクリームの木のスプーンや、豆なども素材に使っている。豆が廉価のインドならではの図画だ。

●高学年 テスト

子供たちが、廊下でテストを受けている。なぜ廊下なのだろう……と思いつつ、次の瞬間、思い当たった。狭い教室では「カンニング」もたやすいので、多分距離を置いているのではなかろうか。

それにしても、みな黙々と、静かにペンを走らせている。

高学年になると机と椅子が大きくなり、しかし机が足りず、女子は床に座っているクラスもある。まだまだ、設備は十分に足りていないのだ。

●コンピュータルーム

小学校の高学年から、コンピュータも扱い始めるのだという。左上写真の左端の一台は、OWCから寄付されたものらしい。

生徒の一人がマイクロソフトのワードを立ち上げ、カンナダ語を入力してみせてくれた。エクセルを使ってみせる生徒もいた。

●そして高校生たち

わずか2、3年で、何が起こったのか? とでも言いたくなるほど、高校生の男子はすでに「おっさん?」的である。なにしろ、鼻髭、生やしているもの。

女子も女子で、すでに大人。視線もクール。黙々と勉強に集中している。それにしても、女子らのこの、髪のしめ縄ぶりといったら。つやつやと豊かで、本当にうらやましいかぎりだ。

ぶんぶんと振り回したら凶器にすらなりそうだ。

さて、教室の訪問を終えれば、外で鼓笛隊の子どもたちが演奏を披露してくれた。本当に歓待してもらえてうれしい限りだ。

左下の写真は生徒の構成表。ヒンドゥー、ムスリム、クリスチャンと、宗教別に人数が提示されているらしい。これは州政府に報告する必要があるとのこと。

途中、チャイやコーヒーをいただき、最後はオフィスでしばらく話を聞いて、おいとますることにした。いずれにしてもまた近い将来、何かを持参して訪れたいと思う。

最後、学校中の子どもたちが、外に出て見送ってくれた。まさに「セレブ待遇」である。

みなが満面の笑顔で手を振ってくれる。本当に、来てよかったと思った。

■帰路、近所のスラムにて。

同行の方々とランチをともにした後、買い物をすませて帰路につく。車のトランクには、大人用の古着が残っている。学校は基本的に子ども服だけ受け取るとのことだったので、別の場所に寄付しようとそのまま車に積んでおいたのだ。

これを再び家に持って帰るよりも、我が家の近所にあるスラムに直接届けようと思った。以前、西日本新聞の記事のために訪れたことのあるスラムである。

車を降り、スラムの路地に立ち、大人に声をかける。もちろん、誰も英語を理解しないが、ゼスチャーで伝えようと思う。が、当たり前だが伝わらない。

通行人に通訳を頼み、「古着を持っているが、必要ですか」と一応かと尋ねてもらったところ、二つ返事だった。

車に引き返し、トランクをあけた。と、その瞬間、子どもたちが、まるで獲物を狙う動物のような勢いでどっと押し寄せてきた。

トランクには、古着以外にも、さきほど購入した必要な品々もあるのだが、彼らはそれらさえ奪おうとする。待ちなさいと、身体を張って制するも、大勢の子どもたちが押し寄せてきて、手に負えない。

ドライヴァーも手伝ってくれて、どうにか買い物の品は死守したが、あまりの攻撃的な行動に、あぜんとさせられた。

まるで砂に水がしみ込むような素早さで、荷物が消えた。

母親たちはといえば、子どもを制するどころか、むしろ煽っている。当然ながら「ありがとう」などの言葉はなく、逆に「わたしの子たちにもなにかちょうだい」と、迫られた。

現実を見た思いがした。

感謝を乞うてるわけではない。こっちだって、もらってもらえるのはありがたいことだから。ただ、学校で出会った子供たちの行儀のよさとはかけ離れた、悲しくも、まるで獣のような彼らの姿が、辛かった。

これが、現実だ。

ぼろぼろのトタン屋根の、青いビニルシートの屋根の、つぎはぎだらけの小屋に住み、埃だらけで、裸足で、空腹で、彼らに秩序や礼儀など、育ちようがないではないか。

生き延びるための、最低限必要の欲求を満たすために、本能的に行動する。そこにはマナーも、理性も、なにもない。彼らを責めることはできない。

なにもかも、教育あってこそ、を痛感する。

いや、教育を受けている人たちですら、バーゲンの品には殺到する。安売りセールのときには開店前からドアの前に立ち並んで、人を押しのけて、店内に駆け込む。

飢えていない人だって、モノをめがけて突進するのだ。飢えている人たちなら、何をか言わんや、である。

このスラムは、地方からの出稼ぎ者が暮らしており、親は土木関係の作業に従事、子供たちは学校にもいけず、物乞いをしている子もいる。

もう、なんだっていいのだ。自分たちが使わないもの、衣類でもタオルでも文具でも玩具でも日用品でも何でも。古いボトルや古新聞だっていい。換金してもらうこともできるから。

この次、寄付の品を持ってくる時には、小さく小分けにして、一人ずつに渡せるようにしよう。いや、それでも押し寄せてくるかもしれない。

一列に並んでください、と言ったとして、彼らは言うことを聞くだろうか。多分聞かないだろう。どうすれば、みなにうまく行き渡るのだろう。もうちょっと、きちんとコミュニケーションをとれるだろう。

作戦を考えてみなければ、と思った。

子供たちが、トランクから荷物を奪い取ろうとした時に、わたしの腕を引っ掻いた。その、見えないくらいの小さな擦り傷が、しかしヒリヒリと、しばらくの間、痛んだ。

Posted at 20:40 in ◉慈善団体訪問レポート, ○Bangalore Education Trust | Permalink

09/20/2008

ムンバイ北部郊外の学校で、子供たちと折り紙

ムンバイのAWC (American Women's Club) で知り合った英国人女性から、子供たちに折り紙を教えてもらえないかと頼まれていた。ムンバイの北部郊外、Santa Cruzに暮らす彼女は、週に2回公立の学校を訪れ、図画工作などを教えているという。

「ぜひ一度、伺わせてください」と約束していた日が、今日であった。3歳から8歳までの子供10名ほどが参加するだろうとのことだったので、折り紙のための新聞紙を用意して出かける。

インドで美しい折り紙が手に入るはずはなく、だから身近な素材でいつでも作れるよう、敢えて新聞紙である。大きい方が折りやすいし教えやすいということもある。

ところで、経済誌の "mint" がとても良質の新聞であることは、以前も触れた。

ところで、経済誌の "mint" がとても良質の新聞であることは、以前も触れた。

この新聞は、内容ばかりか、その紙質もよく、おりがみに好適なのだ。

「仰天ライフ」の収録の際にも、アガペ・チルドレンセンターにmintの古紙を持参し、活用した。

紙質がよい上に、正方形に切ってカブトを作ると、子供の頭にぴったりフィットするサイズとなり、これまた便利。

そんなわけで、しばらくこの新聞を保管しておき、まとめて本日持参したのだった。

南ムンバイの南端の我が家から、目的地の学校までは1時間半ほどかかる。渋滞などで遅れることも予想され、約束の時間の1時を遡ること2時間前の11時に家を出る。

スラムが広がる埃っぽいエリアをくぐりぬけ、あちこちを彷徨した果てに、しかし30分ほど早めに到着。ほどなくして、英国人女性のEさんも到着し、ともに学校内へと入る。

ここは低所得者層の子供たちが通っているらしく、しかしみな制服を着て小ぎれいだ。彼らが貧しいのか裕福なのかなどは、見た目をしてもちろん、わかるわけではない。

Eさんは、夫の仕事の都合でムンバイに暮らし始めて2年。彼女自身はモンテッソーリ(イタリアのマリア・モンテッソーリによって考案された教育法)の教師の資格を持っているらしく、ムンバイに暮らし始めて直後から、この学校にてヴォランティアで教授しているとのこと。

すでに2年間も通っており、従ってはすれ違う子供たち、先生、みな顔見知り。ところがEさん、ある先生に会うなり、表情を曇らせて話しかけている。

そのときは、何を話しているのか気づかなかったのだが、その後、Eさんが告げてくれたところによれば、彼女の夫は、リーマン・ブラザーズに勤務しているのだと言う。4年間の駐在予定で、ロンドンからムンバイに赴任している(いた)のだとのこと。

思わず彼女の顔を見つめ、絶句してしまう。瞬く間に目頭が熱くなってしまう。わたしが感極まってどうすると思うのだが、瞬時にして彼女の苦悩が伝わるようで、にもかかわらず、こうして子供たちの世話をしに来ている彼女に、なんと声をかければいいのか。

やはり、社員にとっても倒産のニュースは晴天の霹靂だったらしく、この先どうなるのか、まったくわからないとのこと。わたしは知らなかったのだが、ムンバイだけで現地採用者が2000人もいるらしい。それに対して駐在員は25名。

その25分の1である彼女の夫は、パニックに陥っている2000名のテイクケアをせねばならず、その負担たるや、自分のことをさておいても、どれほどのものであろう。聞いているだけで、胸が詰まる。

「なるようになるわ。命があるだけでも、よかったのよ」

そういって笑顔を見せる彼女。確かにその通りだ。命があれば、何を置いても、まずはいいのだ。とはいえ異国の地で、会社の本体を失い、行く先も見えず、どんな思いであろう。

尤も、このような業界に身を置く優秀な人材は、ヘッドハンティングの話が舞い込むことも少なくなく、久しく職を失い続けるケースはないと思われる。しかし、それにしたって、態勢を立て直すまでには、時間もエネルギーも要するに違いない。

![]()

さて、気を取り直して折り紙である。

校舎の随所で、帰宅を待つ小さな子供たちがうろうろとしている。インドの子供たちは、顔が小さくて、でも目鼻立ちがはっきりとしていて、なにやら違う生き物のようである。

瞳が大きく、睫毛は長く、大きく笑う口からは白い歯がのぞき、顔の濃度がキューッと濃く、昆虫のようでもある。どんなたとえだ。

その小さな子供たちが、平坦で淡白な顔をしたわたしが珍しいのであろう、わらわらと集まって来て、抱きついたり手を握ったりシャツの裾をひっぱったりする。かわいいったらありゃしない。

そんな子供たちを振り切りつつ、指定の教室で教える子供たちを待つ。

Eさんに、5人と10人、どちらが教えやすいかと言われたので、少ない方がいいけれど、でもどちらでもいいですよ、と答える。

Eさんに、5人と10人、どちらが教えやすいかと言われたので、少ない方がいいけれど、でもどちらでもいいですよ、と答える。

と、まずは最初の5人がやってきた。

それぞれに、自己紹介をして、まずは正方形に切っておいたmintを取り出し、カブトを作る。

Eさんも一緒になって、わたしから折り方を教わり、それを子供たちに教える。

カブトを作り終え、糊で補強する。みな、うれしそうに被っている。

それから今度は、長方形のままのmintで、飛行機を作る。わたしがまだ子供のころ、父がよく折ってくれていた飛行機だ。それを折った後、飛ばして遊ぶ。

ひとしきり遊んだら、さて次のグループだ。同じようにカブトを教え、それから飛行機。

聾学校で教えるときもそうだが、人のやってることをちっとも見ていない子もいれば、注意深い子もいる。隣の子にちょっかいを出す子、無駄にいじわるをする子、ぼけーっとしている子、無関心な子、本当にさまざまだ。

やれやれ、10人を教えるだけでもなかなかに大変なものだ。幼稚園の先生にはなれんな、しかし楽しい1日だったと自己完結していたところ、Eさんが、「じゃ、次のグループを呼んできますね」という。

ん? 10人程度ではなかったの?

聞けば合計40人近くになるという。よ、よんじゅうに〜ん?!

し、しまった。カブトだけにしておくんだった。しかし今更「飛行機はなしよ」などとは言えない。すでに情報を入手している他の子供たちは、「二つともを作りたい」と張り切っているのだ。

そんなわけで、合計37名、7グループにわけて、せっせとカブトと飛行機を教えたのだった。

そんなわけで、合計37名、7グループにわけて、せっせとカブトと飛行機を教えたのだった。

新聞を多めに持って来ていたのは幸いだった。

途中から紙質の悪く、サイズが中途半端なMumbai Mirrorに変わったが、それはそれで、仕方あるまい。

それにしても、同じ情熱度を維持しつつ、7グループを教えるのは、かなり大変なものである。

なにしろやったらパワフルなガキども、いやいやお子様たちである。エネルギーを要することしきりだ。それに加えて、部屋が蒸し暑い。

天井にファンがあるのだが、風の強弱が調整できないため、スイッチをいれるとプロペラのごとく轟々と回り、新聞紙が宙に舞うのである。

さらには、ランチを食べていないため、だんだんお腹がすいてくる。お腹がすくと、たちまち弱ってしまう自らを鼓舞しながら、汗をふきふき、暴走する子を制しつつ、教える。

自分で折ってしまえば簡単だが、少しでも彼らにやってほしいので、ひとつひとつの動きを指南するのがまた、たいへん。

それにしても、やんちゃな子は、実にやんちゃだ。特に今日の場合、女の子たちが強かった。

普段の厳しさで接していいものかどうか、それはモンテッソーリの教育理念に反してしまうのだろうか、Eさんの様子をうかがいつつ、勝手をして騒ぎまくる子を適度に厳しく律しつつ、教える。

そして気がつけば、時計は3時半をさしていた。なんだか、どろどろである。しかしながら、子供たちはみな大喜びで去って行ったし、心地の良い達成感ではある。

好機を与えてくれたEさんに感謝の意を表し、加えて彼ら夫婦の前途の幸運を心から祈り、いつかまた会いましょうと別れを告げたのだった。

![]()

帰路はまた、1時間半以上かかる。途中、Cafe Coffee Dayで、サンドイッチとブルーベリーマフィン、それからカフェラテで遅いランチをとる。

いろいろな人と出会って、こうして小さくでも、子供たちの記憶に刻まれる何かを残していけることは、わたしにとっても幸運なことなのだと思う。

彼らがわたしの父の飛行機を、ずっと覚えていてくれるといいなとも思う。

Posted at 14:18 in ◉慈善団体訪問レポート | Permalink

09/12/2008

寄付を届けに、HIV/ AIDS 支援の施設を訪問

一昨日のチャリティ・ティーパーティで集まった寄付の品々を届けに、バンガロールの北部郊外にあるHIV/ AIDS患者を支援する施設のFREEDOM FOUNDATIONへ足を運んだ。

本来なら、事前に訪問し、下調べをした上で先方のニーズに沿ったものを持参したかったが、時間的に難しいことから電話で担当者から状況を聞き、必要なものを教わっていたのだった。

ティーパーティで集まった寄付の品々(衣類や靴、シーツ、洗剤、石けん、ビスケットやジャムなど)に加え、寄付金で望まれる商品を購入するべく、往路、買い物をする。

ティーパーティで集まった寄付の品々(衣類や靴、シーツ、洗剤、石けん、ビスケットやジャムなど)に加え、寄付金で望まれる商品を購入するべく、往路、買い物をする。

ギー(精製バター)、ジャム、ハチミツ、健康飲料パウダーなどの食品に加え、大きなボトルい入ったシャンプーやモイスチャライザー、掃除用洗剤などを購入した。

合計金額は6083ルピーとなった。

寄付金の合計6736ルピーからの差額653ルピーは、次回の寄付に繰り越して使用したいと思う。

すべての商品を、道中で見つけたNilgiri'sで購入することができた。

すべての商品を、道中で見つけたNilgiri'sで購入することができた。

ご報告までに、レシートも添付しておく。

さて、アウターリングロードを突っ切って、Hennur Roadを北上する。

この道路は、新空港へ至る道の東側に、平行して南北にのびている。

この界隈の開発も徐々に進んでいるようで、車窓から建設中のアパートメントらしきビルディングがいくつか見られた。

やがて視界が開け、農村の風景が見えて来たところで、狭くガタガタの未舗装道路に突入し、FREEDOM FOUNDATIONに到着した。

最低限の設備しかない貧しい施設だとの噂通り、非常に簡素な建物である。担当者のマドゥリは外出中とのことで、他のスタッフが出迎えてくれた。

万一、不要なものがあったら別の施設に渡す旨を伝えたが、すべて役に立ちそうだとのことで、残らず引き取ってくれた。

訪問者の記名ノートを渡され、寄付の内容などを記すように言われる。

わたしの名前と、それから「バンガロール在住日本人女性」による寄付であると記す。

ページをぱらぱらとめくれば、4、5日おきに誰かが訪れ、物や寄付金を託していることがわかる。しかし、それだけでは到底まかなえないであろうことは、この施設の設備を見ているだけでも察せられる。

この施設は、低所得者層のためのエイズ支援団体で、エイズの検査、投薬、発症者への治療などを無償で行っている。

ドクター1名と、看護婦やスタッフなどが十名以上常駐して、患者たちのケアを行っているという。

大人用のベッドが25床あり、現在は22名のエイズ患者(発症者)が入院しているという。うち数家族は一家で生活をしている。

数日前の豪雨で病室内に雨水が流入したため、現在は多くの患者は他の施設に避難しているらしいが、普段は満室のようである。

加えて、HIVポジティブだが発症していない9歳から19歳までの子供たち12人がここで暮らしている。わたしが訪問した時間はみな学校にいっており、子供部屋は静かだった。

ベッドはOWCによって新品が寄付されたという。上の写真は男性患者のベッドルーム。

上の写真の太陽熱温水システムのソーラーパネルも、OWCによって新しいものが設置されたとのこと。会員がおさめる入会金や、各イヴェントで支払う参加費の一部が、このような慈善活動に反映されている。

帰り際、外出していた責任者のマドゥリが戻って来た。

彼女としばらく話をする。聞けばこの土地、地主がアパートメントビルディングを建てるため、立ち退きを要請されており、つい最近、近隣に移転先が決まって、10月初旬に移るとのこと。

現在の家賃から大幅に値上がり、月額75,000ルピー(20万円弱)になるという。3階建てのビルディングで、かなり広大な敷地だという事実を聞けば、その値段は悪くないのではないかと思ってしまう。

しかし、ここは郊外である。そもそも土地も物価も非常に安い土地だった。貧しいエイズ患者のための非営利団体としては、その金額はあまりにも大きすぎるのである。ましてや現在の家賃の4、5倍。マドゥリが不安げな表情を見せる。

家賃以外にも、食費や光熱費など、必要な経費はさらにかさみ、運営はたいへん難しそうだ。

なんとかしたいと思うけれど、わたし一人の力はささやかすぎる。